新型コロナウイルス感染症対策の徹底について

本学における新型コロナウィルス感染症へのこれまでの対応

このお知らせでは、これまでの学校法人昌平黌での新型コロナウィルス感染症への対応をまとめております。

コロナ禍での学生生活の様子

新型コロナワクチンの大学拠点接種 教職員への接種も始まりました

東日本国際大学での新型コロナワクチンの「大学拠点接種(職域接種)」は7月15日、大学1号館で行われ、学校法人昌平黌の教職員や学生ら第2グループ約300名が接種を受けました。

前回の7月8日は学生約300名を先行して実施しましたが、今回は学生とさらに教職員にまで拡充して行いました。前回同様、本学の教職員や看護師有資格者による自主運営体制によりスムーズに接種が行われました。

次回の第3グループは7月18日に設定、教職員の家族、幼稚園の保護者、地域貢献として市内の専門学校生にまで幅を広げて実施します。

今後予定しているワクチン接種についても滞りなく実施できるよう、毎回しっかりと緊張感を持ち態勢を整えて臨んでまいります。

新型コロナワクチンの大学拠点接種を開始 学生から「ほっとしました」の感想がありました

東日本国際大学で新型コロナワクチンの「大学拠点接種(職域接種)」が始まりました。初日の7月8日は、東日本国際大学といわき短期大学の学生300名が接種を受けました。

学生をはじめ教職員、法人関係者らの「安全・安心を確保」するため、教職員が事務スタッフを務め、自主運営体制を確立して臨んでいます。学校医であるなかにし内科クリニックの中西文雄医師が予診、本学の保健管理センターと教員の看護師有資格者、本学関係看護師らがワクチンの打ち手を務めています。

学生の接種への関心は高く、受け付け時間前から多くの学生が会場の1号館を訪れました。間違い防止のための名前の呼び掛け、チェックリストを活用するなど慎重に接種に当たりました。

運営は予定通り進み、接種を受けた学生は「思ったより痛くなかったし、スムーズに済ませられたのでほっとしました。」と話していました。

今回の接種の2回目は8月5日に予定しており、今後も学生、法人全体の教職員、教職員の家族、幼稚園児の親、社会貢献として市内の専門学校生も含めて9月末までの日程で接種を進めていきます。国に対しては1450名の枠での接種申請を提出しています。

ただワクチン不足で国からのワクチン供給が不透明、不確定な部分もあり、毎回の実施人数などの調整を行いながら接種に当たっていきます。

【重要】ゴールデンウィーク期間中の新型コロナウイルス感染症対策について

令和3年4月27日

学生の皆さんへ

学校法人昌平黌

新型コロナウイルス感染症対策本部

ゴールデンウィーク期間中の新型コロナウイルス感染症対策について

4月29日(木)から5月5日(水)までの7日間、ゴールデンウィーク(大型連休)に入ります。新型コロナウイルス感染症が全国で再拡大し、1都2府1県(東京、大阪、京都、兵庫)には、3度目の「緊急事態宣言」が発令されました。福島県内の感染者も累計が3千人超となっています。加えて、今月本学硬式野球部において、新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生したところです。

このような状況を踏まえ、学生の皆さんは、感染拡大を防止するため、ゴールデンウィーク期間中においても、以下の注意事項を厳守するようにしてください。また、新型コロナウイルス感染症対策について、最大の危機意識と緊張感を持って行動するようにしてください。

注意事項

〇 帰省・遠出については、原則いわき市と帰省・遠出先の往復のみとする。

〇 不要不急の外出はやめるよう徹底する。

〇 友人・知人、親戚等との交流はなるべく控える。

〇 夜の繁華街、カラオケ店等への出入りは禁止とする。

〇 観光、娯楽(コンサート観賞、レジャー施設の利用、スポーツ観戦等多くの人が集まる場)はなるべく控える。

〇 お見舞い等の医療・福祉施設への出入りもできるだけ避ける。

〇 外での飲食、会食はなるべく自粛する。

〇 重要留意事項「3密の回避、手洗い・手指消毒、マスクの着用」はどのような場面でも徹底する。

[質問等がある場合の連絡先: 学生部 (田久、石川)

TEL: 0246-35-0001、携帯: 090-3360-1728 (田久)]

東日本国際大学硬式野球部員における 新型コロナウイルス感染者への対応について (第2報)

令和3年4月19日

学生の皆様、保護者の皆様、地域の皆様へ

学校法人昌平黌 総長 吉村 作治

東日本国際大学 学長代行 福迫 昌之

東日本国際大学硬式野球部員における新型コロナウイルス感染者への対応について (第2報)

この度、東日本国際大学硬式野球部で新型コロナウイルス感染症の陽性者が発生した件につきまして、学生の皆様、保護者の皆様、地域の皆様に、多大なご心配とご迷惑をおかけしていることを心からお詫び申し上げます。

4月19日午後2時時点の状況は、以下のとおりです。

〇 硬式野球部員で、第一回目PCR検査陰性者に係る第二回目PCR検査(4月17日実施)の結果は、1名を除き全員陰性の結果となりました。陽性となった1名については、現在宿泊療養施設で療養中です。再度陰性となった残りの野球部員については、明日4月20日より行動自粛解除となります。さらに、医療機関又は宿泊療養施設において療養していた第一回目PCR検査陽性者42名全員が、既に退院・宿泊療養施設から退所致しました。

〇 野球部員以外の第二黌窓会館(学生マンション)居住者は、第一回目と同様に、第二回目PCR検査(4月16日実施)の結果も全員陰性となり、4月17日より行動自粛解除となっています。

今回の件を踏まえた再発防止策等については、専門家の指導のもと、硬式野球部員及び同関係者のヒアリング等を進めながら、適切に対策を進めてまいります。

また、授業については、現在全面オンラインで実施しているところです。対面授業再開は、状況を精査した上で、5月中旬を目処に検討する予定となっております。本学学生の部活動についても、すべての部について当面のところ練習・対外試合・遠征等を停止しています。今後、授業及び部活動の再開に関しての詳細は、随時お知らせさせていただきます。

以上

東日本国際大学硬式野球部員における 新型コロナウイルス感染者への対応について

令和3年4月10日

学生の皆様、保護者の皆様、地域の皆様へ

学校法人昌平黌 総長 吉村 作治

東日本国際大学 学長代行 福迫 昌之

東日本国際大学硬式野球部員における新型コロナウイルス感染者への対応について

この度、東日本国際大学硬式野球部員の中に新型コロナウイルス感染症の陽性者が発生した件につきまして、学生の皆様、保護者の皆様、地域の皆様に、多大なご心配とご迷惑をおかけしていることを心からお詫び申し上げます。現在、いわき市保健所等と緊密な連携を取りながらその対応を行っているところです。

4月10日午後2時時点の状況は、以下のとおりです。

〇 硬式野球部部員のPCR検査はすべて終了し、その結果は、陽性判明者42名、陰性判明者107名の結果となりました。

〇 野球部員以外の第二黌窓会館居住者のPCR検査もすべて終了し、陽性判明者0名、陰性判明者57名の結果となりました。

硬式野球部の陽性判明者(いずれも軽症又は無症状)については、いわき市保健所のご指導を得て、現在、医療機関、宿泊療養施設に順次移送していただいているところです。

授業については、既に4月5日にお知らせしているとおり、東日本国際大学については全面オンライン、いわき短期大学については休講とさせていただいております。これらを変更する場合は、学生の皆様に対して適切な方法で迅速に連絡させていただきます。

【重要】新型コロナウイルス感染者の判明について

東日本国際大学の学生の皆さんへ

東日本国際大学

学長代行 福迫 昌之

新型コロナウイルス感染者の判明について

東日本国際大学の複数名の学生が、令和3年4月4日(日)及び4月5日(月)に新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。現在、いわき保健所等とも協力して、感染者及びその濃厚接触者への対応を適切に実施しているところです。

このことを踏まえ、東日本国際大学としては、原則対面で予定していた授業について、4月6日(火)から当分の間は、全面オンラインで実施することに決定しましたのでお知らせします。

なお、このことについて質問等がある場合は、ゼミの教員又は教務部に問い合わせをするようにしてください。

教務部連絡先: 0246-35-0001、

kyoumu@tonichi-kokusai-u.ac.jp

【重要】春休み中の新型コロナウイルス感染症対策等について

学生の皆さんへ

学校法人昌平黌

新型コロナウイルス感染症対策本部

春休み中の新型コロナウイルス感染症対策等について

政府による緊急事態宣言発令地域は、10都府県(東京、埼玉、千葉、神奈川、京都、大阪、兵庫、愛知、岐阜、福岡)において、3月7日(日)まで延長されました。また、文部科学省からの1月29日付けの通知において、各大学における感染対策や学生及び教職員への注意喚起に関する具体的な留意事項が示されました。

このような状況を踏まえ、学生の皆さんは、感染拡大を防止するため、春休み中においても、以下の取組を引き続き確実に実施するようにしてください。また、新型コロナウイルス感染症対策について、最大の危機意識と緊張感を持って行動するようにしてください。

なお、新学期のオリエンテーション等の日程については、追って連絡します。

1. 基本的な取組

〇 いわき市と緊急事態宣言発令地域の往来は自粛する。

〇 緊急事態宣言発令地域に実家がある学生は、原則3月7日まで帰省は控える。

〇 一般の外出も、その必要性を考え慎重に行動する。

〇 夜の繁華街、カラオケ店等への出入りは禁止とする。

〇 飲食、会食は自粛する。

〇 三密の回避、手洗い・手指消毒、マスク着用等の留意事項を徹底する。

〇 感染リスクが高まる「5つの場面」(飲酒を伴う懇親会等、大人数や長時間におよぶ飲食、マスクなしでの会話、狭い空間での共同生活、居場所の切り替わり)を必ず回避する。(別添参照)

また、万一体調に異変を感じ、いわき市に在住している場合は、学校法人昌平黌の学校医である中西文雄先生が院長を務める「なかにし内科クリニック (TEL: 0246-21-8181)」の診察を必ず受けるようにしてください。

さらに、家族や周辺の方が、濃厚接触者、更には陽性と判断された場合は、速やかに学生部(留学生は国際部)に連絡して下さい。

2. 卒業式の実施

令和2年度の卒業式は、東日本国際大学及びいわき短期大学合同で、卒業生本人のみの出席とし、感染対策を徹底した上で、3月24日(水)アリオス大ホールにおいて実施する予定です。卒業式に参加する卒業生は、検温及び健康観察を確実に行い、体調等に異常がないことを確認した上で卒業式に出席するようにしてください。

3. 経済的な支援及びメンタルヘルス

新型コロナウイルス感染症が原因で学生の皆さんの家計が急変した場合は、国の高等教育修学支援新制度や日本学生支援機構の奨学金などを申請することが出来るので、学生部に相談するようにしてください。また、この他にも新型コロナウイルス感染症に関連して相談したいことがある場合は、遠慮せずにゼミの教員や学生部に相談するようにしてください。

[質問等がある場合の連絡先: 学生部 (田久、石川)

TEL: 0246-35-0001、携帯: 090-3360-1728 (田久)]

【重要】新型コロナウイルス感染症対策の更なる徹底について

学生の皆さんへ

学校法人昌平黌

新型コロナウイルス感染症対策本部

新型コロナウイルス感染症対策の更なる徹底について

政府による緊急事態宣言発令地域は、現在11都府県(東京、埼玉、千葉、神奈川、京都、大阪、兵庫、愛知、岐阜、福岡、栃木)に拡大し、福島県においても、独自の緊急対策として、2月7日(日)までの間、感染拡大地域との不要不急の往来の自粛を要請しています。

このような状況を踏まえ、学生の皆さんは、以下の点に十分に注意してください。

[注意事項]

〇 いわき市と宣言発令地域の往来は極力避ける。

〇 宣言発令地域に実家がある学生は、原則2月7日まで帰省は控える。

〇 一般の外出も、その必要性を考え慎重に行動する。

〇 夜の繁華街、カラオケ店等への出入りは禁止とする。

〇 飲食、会食は自粛する。

〇 三密の回避、手洗い・手指消毒、マスク着用等の留意事項を徹底する。

また、仮に体調に異変を感じた場合は、学校法人昌平黌の学校医である中西文雄先生が経営する「なかにし内科クリニック (TEL: 0246-21-8181)」の診察を必ず受けるようにしてください。

さらに、家族や周辺の方が、濃厚接触者、更には陽性と判断された場合は、速やかに学生部(留学生は国際部)に連絡して下さい。

新型コロナウイルス感染症対策について、最大の危機意識と緊張感を持って行動するようにしてください。

[質問等がある場合の連絡先: 学生部 (田久、石川)

TEL: 0246-35-0001、携帯: 090-3360-1728 (田久)]

【重要】年末年始の新型コロナウイルス感染症対策について

東日本国際大学の学生の皆さんへ

東日本国際大学

学長 吉村 作治

年末年始の新型コロナウイルス感染症対策について

令和2年12月23日(水)から令和3年1月5日(火)まで、年末年始の冬休みとなります。

一方、新型コロナウイルス感染症が全国で急拡大をしており、福島県内の感染者数も累計が500人超となり、10月及び11月は月100人を超えています。

年末年始を利用した帰省や外出等は、新型コロナウイルスの感染リスクが高まる場面が多くなり、感染防止対策の徹底が必要です。

このことから、以下の注意事項を確実に守るようにしてください。とりわけ、首都圏・関東方面などの感染拡大地域への出入りは最大限の注意を払うようにしてください。

また、大学としては、感染症対策の一環として、学生の皆さんの年末年始の健康行動を把握することとしました。

ついては、学生の皆さんは、別添1の「年末・年始 健康行動予定表」に各自の行動予定を記入し、12月18日(金)午後3時までに、それぞれのゼミ担当教員へ提出するようにしてください。

[注意事項]

〇 原則いわき市と帰省先の往復のみとする。

〇 不要不急の外出はやめるよう徹底する。

〇 友人・知人、親戚等との交流はなるべく控える。

〇 夜の繁華街、カラオケ店への出入りは禁止とする。

〇 観光、娯楽(コンサート鑑賞、レジャー施設利用、スポーツ観戦等、多くの人が集まる場への出入り等)はなるべく控える。

〇 医療・福祉施設への出入りも出来るだけ避ける。

〇 飲食、会食はなるべく自粛する。

〇 三密の回避、手洗い・手指消毒、マスクの着用等の留意事項を徹底する。

〇 感染リスクが高まる「5つの場面」(別添2)を回避する。

【別添1】

「年末・年始 健康行動予定表」(Word)

「年末・年始 健康行動予定表」(PDF)

【別添2】

感染リスクが高まる「5つの場面」(PDF)

[質問等がある場合の連絡先: 学生部 (田久、石川)

TEL: 0246-35-0001、携帯: 090-3360-1728 (田久)]

【重要】新型コロナウイルス感染症対策の徹底について

学生の皆さんへ

学校法人昌平黌

新型コロナウイルス感染症対策本部

新型コロナウイルス感染症対策の徹底について

学生の皆さんには、既に8月19日付けの通知でお知らせしているとおり、9月から順次、大学の教室における教員と学生の対面による面接授業を開始します。面接授業の開始に際して、学生の皆さんには、「感染しない、感染させない」という強い意識のもとに、以下の新型コロナウイルス感染症対策を徹底するようにして下さい。

なお、5月以降実施してきた「大学構内に立入る場合の手続き」については、9月1日以降は不要とします。

学外徹底事項

・居酒屋やカラオケ等への出入りは禁止する。

・部活、サークル、ゼミ活動等における集団での会食や飲食は禁止する。

・アルバイトは認めるが、下記の学内徹底事項を準用する。

学内徹底事項

・毎日の体温チェック

・「密閉・密集・密接」の「3密」の回避

・手洗い・手指消毒の徹底

・原則マスクの着用

具体的な対策事項

(毎日の体温チェック)

・毎朝登校前に検温する。

・体温が37.5度以上ある場合や、咳、息苦しさ、だるさなどの体調に変調がある場合は、登校しない。

・万一検温を忘れた場合は、学生部に設置されている「対面式非接触型体温測定器」で検温し、体温が平熱であることを確認してから授業に参加する。

・登校後、キャンパス内で体調不良が生じた場合は、学生部に連絡し保健管理センターに行く。そこで検温と症状の確認を行ってもらい、その後の行動については、保険管理センターの指示に従う。

(「密閉・密集・密接」の「3密」の回避)

・教室では、印(マーク)の付いている座席のみ使用する。

・授業終了時は、使用教室の消毒について科目担当教員に協力する。

・教室の換気について科目担当教員に協力する。

・原則建物の階段を利用する。エレベーターを利用する場合は2人以下で乗る。

(手洗い・手指消毒の徹底)

・トイレ等で手洗いを徹底する。

・各号館出入口・教室出入口等での消毒液による手指消毒を徹底する。

・洋式便座の使用前消毒を徹底する。(消毒噴霧液を新たに全トイレに設置済)

(原則マスクの着用)

・キャンパス内では、原則マスクを着用する。マスクがない場合は、学生部に相談する。ただし、熱中症などの健康被害が発生するおそれがある場合は、マスクを外す。その場合は、人との十分な距離を確保する。

・咳エチケットを守る。

〇 質問等がある場合の連絡先: 学生部 (田久、石川) TEL: 0246-35-0001

【重要】体調管理の徹底について

学生の皆さんへ

学校法人昌平黌

新型コロナウイルス感染症対策本部

体調管理の徹底について

ここ最近猛暑が続き、新型コロナウイルス感染症への対策に加えて、熱中症への対策が求められています。

学生の皆さんには、 これまでも自身の体調管理の徹底についてお願いしてきたところですが、これまでにも増して、熱中症対策及び新型コロナウイルス感染症対策に取り組むようにお願いします。

仮に、体調に異変を感じた場合は、学校法人昌平黌の学校医であり、呼吸器科のご専門でもある中西文雄先生が経営する「なかにし内科クリニック」の診察を必ず受けるようにしてください。

「なかにし内科クリニック」の連絡先は、以下のとおりです。

〒 970-8024 いわき市平北白土字宮前 58-1

TEL: 0246 21 8181 休診日 : 木曜日及び日曜日

【参考URL】

http://www.fukushima-doctors.jp/detail/index_217.html

秋学期の授業実施方針について

学生の皆さんへ

東日本国際大学学長 吉村 作治

秋学期の授業実施方針について

ここ最近猛暑が続き、学生の皆さんには、新型コロナウイルス感染症への対策に加えて、熱中症への対策に取り組んでいただいていることと思います。

さて、秋学期の授業実施方針については、福島県いわき市における最近の感染状況等を踏まえ、履修者が特に多い科目を除き、大学の教室における教員と学生の対面による面接授業を行いますので、学生の皆さんには、そのための準備をお願いします。

〇 秋学期授業開始日 令和2年9月24日 (木)

なお、秋学期の授業開始に関する詳細事項については、別途連絡しますので、大学からのメール等をこまめに見るようにして下さい。

【東日本国際大学 健康社会戦略研究所】石井正三所長寄稿『新型コロナ新しい日常New Normalと大雨被害』

『新型コロナ新しい日常New Normalと大雨被害』(2020年7月7日記)

東日本国際大学 健康社会戦略研究所 所長 石井 正三

昨年武漢市でその邪悪な性質を現した新型コロナウィルスCOVIT−19は、7月1日過ぎたところで、世界で感染者1,000万人死者50万人を超えてなお増加傾向と報じられている。しかも今年前半の世界中における多大な努力にも関わらず、その完全な封じ込めに成功したと言える国は余りない。南米やアジア・アフリカでの流行は更に猖獗を極めていて、先進国においてもかなり流行を減らしたと思うとまたクラスターが発生して努力の結果が振り出しに戻っている現状となっている。おそらくその実数はもっと大きくてつかみ切れない状況もあるのだろうと推察される。

それなら私たちの努力は、シーシュポスの神話のごとく、閉じた輪の中での終わりのない無益な努力を繰り返すような作業なのかどうか、そしてもう始まりを迎えている新しい日常New Normalとは具体的にはどのような状況なのか、考えてみよう。

疫学の医学史の中でみれば今回のコロナウィルスの状況は、およそ100年前の1918年から1921年まで足掛け3年にわたって世界中で流行したインフルエンザ〜いわゆるスペイン風邪に比定して考えることができる。もっと最近なら、1981年アメリカでの報告以来世界を震撼させたヒト免役不全ウィルスHIV/AIDSの流行がある。こちらは同性愛者間や血液製剤由来の伝播など様々な感染様式をとりながらゆっくりと世界を巻き込み、感染者数を増やしながら致命的な疾病という邪悪な顔から次第に穏やかさも入った風貌に変わっていく(「感染症と文明―共生への道」/山本太郎/岩波新書2011年)。これらの経過は一連の著作に詳しいが、感染症は何処かで次第にヒトへの有害性を減じて、これまでのところ、ヒトのつくる社会コミュニティに次第に埋没していくパターンをとる。ヒトの免疫機構/免疫細胞を侵すHIV/AIDSでさえ人類を地球上から消滅させる事態は起こしていない。

一層激越なエボラ出血熱などにおいては、感染性以上に感染者を死に至らせるスピード感と激しさゆえに、実効再生産数が減少つまり新規の感染の機会を失ってやがて流行の消退を迎える。私たちが知っている現在の人類の文明においては、終わりのない感染症は無いし、朝の来ない夜は無い、と今のところ言えるだろう。

適切なワクチンの創出と世界的な接種システムの推進によって、私たちに見える世界から駆逐できたと考えられているウィルス感染症は、天然痘など、ごくわずかである。しかも本当にそれが完全に地上から駆逐されたと言えるのかどうかは、定かではない。思い出されるのは、WHOの天然痘撲滅宣言が出された後1980年代パキスタンの街角で信号停車しているタクシーに乗り合わせたときに、小走りで新聞を売りに来た幼い少女の顔に多数のアバタ痕を見出して私自身愕然としたことがある。一瞬のすれ違いだったが。

ジャングルの奥地などに潜む人獣共通感染症のリスクを否定しきることはできない。最近では深海や地下世界にもおびただしい微生物が発見されているし、例えばシベリアの永久凍土が溶け出している中で、いつの時代にか封印されていた邪悪な病原菌が氷の中から目覚め出す可能性も、ゼロではない。

細菌感染症との闘いにおいては、抗生剤の発見によって一旦は抑え込んだかに見えた状況が、耐性菌が出現してその耐性を細菌間で情報交換行っているという現象と新しい抗生剤の創薬に必要な時間と資金が間に合わなくなりそうな人間側の事情に照らして、かなり危うくなっている。(「抗菌薬が効かなくなる」/忽那賢志・井上 肇・長谷川 学ら/丸善出版2018年)

これらを含めて、私たちが暮らしている現実世界では、おびただしい微生物にまみれながら、それらと共生して暮らす多細胞生物としての存立を維持しているのが人類と考えるのが現実的なのだ。

これは今回のコロナウィルスの場合にも、当てはめて考えることができるだろう。

手洗いやうがいにマスク着用をして、社会的距離を守り、不要不急な外出を控えることが推奨されて、海外との渡航を大幅に制限、社会的活動全体を80%以上まで大胆に抑制して全力でコロナウィルスを押さえ込もうとしたのが今年前半の努力であった。それによって、人口密集地である大都会と北海道など一部の地域を残して、大規模な流行と患者の爆発的な発生は抑え込むことができた。一時は崩壊の危機が叫ばれた医療機関の逼迫していた実情も緩和され、地域医療の状況は大分改善したと言える。しかしながら、それでも新しい感染者の発生をゼロまで根絶やしにすることはできなかった。

一方で、このまま厳しい自粛を継続していると、観光や外食産業を始めとして経済活動が軒並み損失を抱えてしまい、社会活動が困難となるところまで来てしまった。経済活動が継続できなければ、社会を維持することが困難となり、社会保障制度も持続困難になってしまう。医療や介護を含めた社会保障の継続を図るためには原資を生み出す経済は必要であり、その一方で社会保障制度を含めた社会の安定無しには安定した経済活動が維持できないのだ。国や社会の未来をつくる教育では、これらの認識を共有することも大切なことだ。

このため方針を転換して、社会活動の規制を段階的に緩めて再開し始めたところ、1日の感染者数は再びジワリと上昇してきた。冒頭に述べたように、海外の状況はもっと深刻なところが多いようだ。それがいつ日本国内に波及して新たなアウトブレイクを引き起こすのか、注視し続ける必要がある。

呼吸器症状の重症化には集中治療室ICU管理や体外式膜型人工肺ECMOを活用する方式が有効ではあっても、特効薬は未だ確定されずワクチンによる予防策も当面期待できない。私たちが持っている対応策として、社会全体が取り組んだ感染予防のマスクや三密を避けるなどの方法論をやめる訳にはいかない。感染が懸念されている地域や店へのアプローチを控えることは、感染が集中するクラスター対策と同様に適正な情報開示などの方法論と共に必要になるかもしれない。

国内ではノロウィルスの散発的な流行が起こり、中国で新型のインフルエンザが確認されたり、アフリカでエボラ出血熱の流行が漸く終結を迎えたりしている。感染症との闘いでは、地域社会としても国としても、衛生的なレベルを上げながら社会における経済活動を日常的に維持して、息の長い対応を継続していく必要があるのだ。

未だ遠く困難な道が続くことを共通認識にすれば、医療や介護の専門職としては、平時における住民の健康=地域医療コミュニティヘルスをしっかりと守る立場をおろそかにすることはできない。もう一方でそれぞれの立場でコロナ対策のスキルを上げて社会を守る気概も大切だ。経済的損失補填の是非は、その地域医療における信頼性が前提であるからだ。

未知の部分が残るにしても、住民や行政と共有化したスキルを持って、平時の医療の継続と時々オーバーシュートした感染に対する臨機応変な反応、というような息の長い対応が求められている。

九州中心に降り始めた豪雨は各地に進展しながら続いていて、この状況は通常の梅雨とは全く違う様相となっている。いわゆる梅雨前線は、中国長江中下流沿いから繋がっていて、既に中国長江流域に記録的な大雨被害をもたらしている。中国の三峡ダム工事で巨大なダム湖出現したための降雨量増加の可能性も指摘されたりしているらしい。その北方にあるロシアでは、これまでにない高温と永久凍土の融解や広範な山火事が報道されている。何れにしても世界規模の気象変動とも連動した変化が起こっているのだろう。

繰り返す豪雨被害は線状降水帯によって引き起こされている。洪水や大規模な山崩れも起こると、水害に続いて交通寸断が起こり、状況によっては停電や断水を伴う実態が見られる。一面が泥に覆われた被災地の様子は東日本大震災における広範な津波被害の様子を彷彿とさせられるが、乾燥が進むと呼吸器感染症の問題が出現してくる。断水など衛生的なレベルを維持できない状況下では消化器疾患も問題となり、災害や戦乱につきものである大規模感染症のリスクもすぐにやってくる。

通常の支援や健康管理に加えて、現状では被災地におけるコロナ対策も喫緊の課題である。まさに、通常の災害レベルを超えた複合災害対応が緊急課題の状況となっている。7月7日現在の情報では世界のコロナ感染者1,150万人、死亡者53万人を超えている。水害情報と同時に今回は分散避難が推奨されている。コロナ感染症のリスクを考えれば、公的施設の大型の避難所に大人数を収容する従来の方式では困難だろう。その方式での弱点としては、避難民の全体像把握が困難となり、食料や災害グッズ配布にも難渋することだ。それなら、県庁レベルの災害対策本部と現場事務所の設定だけではなく、もっとコミュニティに近いドッキングステーションを複数開設して、行政に加えて支援に参集する多職種の多機能連携と避難民が接点をもち、地域単位で必要な物資や情報を手に入れることのできるポイントを明示することが有効だろう。広がったそのポイントを繋ぐ情報連携を構築することも必要だ。それによってコロナ対策を被災地で推進することも可能となり、医療や健康支援が被災地のあらゆる先端部にまで巡回する必要がある作業量を減らし、過密を避ける中で必要なサービスを提供することが可能となる。

集住化の都市型社会の弱点は、災害に対して一層脆弱性を持つことだ。その一方で、分散して生活する地方の暮らしだけではまとまった対応を構築することが困難だ。その両者の弱点を克服するためにも、災害時の共通の情報ツールとシステムを創出することは、やがて平時の新しい生活のモデルを拓く作業とも重なるのではないか。

巨大な自然の力を目の当たりにするような大災害を前にすると、もう明日は無いのではないかという無力感に捉われることがある。しかし、絶望を胸に残した夜でもやがて朝を迎える。

生命の歴史とはアルベール・カミュの描写するシーシュポスの神話のような無限に続く労苦とは少しだけ異なっている。現世では、歴史的に同じ困難や災害が現れる訳ではないし、それを迎える私たちの側も命をつなぐ事によって、新たなプレーヤーたちに入れ替わりながら全力で立ち向かうことになる。

つまり、時間軸の進行に伴って災害事象は螺旋状に繰り返し起こってくるのであり、生命の連環の側も遺伝子や免疫そして対応力やスキルの面で眼前の変化に対して課題解決を図るのだ。自然が多彩で変化に富み美しい日本においては、それだけ様々なリスク要因が内在し、自然災害のクライシス要因にも満ちている。先ずは眼前の複合的災害状況を正しく理解し、賢い連携から始めることだと考える。

【石井 正三(いしい・まさみ)先生 プロフィール】

東日本国際大学 健康社会戦略研究所 所長・客員教授。

医療法人社団正風会石井脳神経外科・眼科病院理事長、地域医療連携推進法人医療戦略研究所 所長代表理事。

いわき市出身。弘前大学大学院医学研究科修了。医学博士。いわき市医師会会長、福島県医師会副会長、日本医師会常任理事、世界医師会副議長、世界医師会財務担当理事を歴任。ハーバード大学公衆衛生大学院国際保健武見プログラム「名誉武見フェロー」、藍綬褒章受章、日本医師会最高優功賞受賞、総務大臣感謝状拝受。69歳。

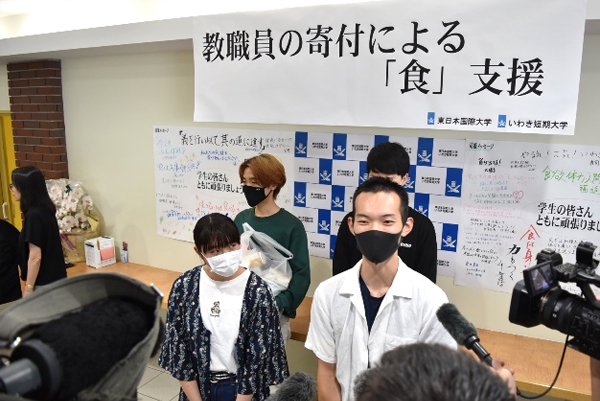

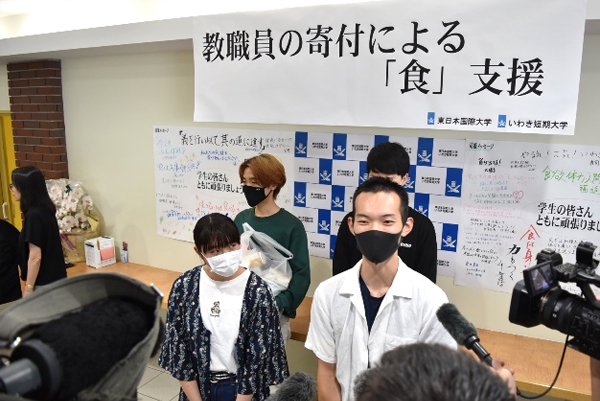

教職員の寄付による学生への食料支援贈呈式 袋いっぱいの食料を104人の学生に贈りました

新型コロナウイルス感染症の影響で経済的に困っている学生に対して、東日本国際大学・いわき短期大学の教職員の寄付による学生食料支援の贈呈式が7月8日、本学の学生食堂「鎌田レスト」で行われました。

これは、教職員有志が寄付を寄せ合い、希望する学生へ食料物資を配布する生活支援の自主活動です。

式では、吉村作治大学学長、緑川浩司昌平黌理事長があいさつ。緑川理事長は「コロナ禍にあって一人も退学者を出さないと決意し、さまざまな対策を講じてきましたが、建学の精神が教職員に生きているからこその取組みとなりました。学生たちにも人のために尽くす人材に成長してほしいとの思いを込めて食料の贈呈を致します」とエールを送りました。

緑川理事長、吉村学長、田久昌次郎短大学長、教職員の野木顕信教務課係長が学生代表4人に袋いっぱいの食料を手渡しました。

学生の山下純希さん(経済経営学部3年)、白映建さん(ペク・ヨンコン、韓国、同2年)、金泰玗さん(キム・テウ、韓国、同4年)、渡邊榛那さん(いわき短期大学1年)の4人がお礼の言葉を述べ、山下さんは「このような支援をしていただけるとは思っていなかったのでとてもうれしいです。自分自身も困っている人を助けられる人になっていきたい」と喜びを伝えました。

食料支援の内容は、カップ麺やレトルト食品、菓子、飲料品などで、学内の売店で人気の食品から選定されました。希望者は104名となり、8日、9日にわたり配布を行いました。

「暖かい気持ちをいただきました」とあいさつ

報道陣から取材を受ける学生代表

教職員から寄せられた応援メッセージ

【東日本国際大学 健康社会戦略研究所】石井正三所長寄稿『社会医学的にみたパンデミック事象』

「社会医学的にみたパンデミック事象」

東日本国際大学 健康社会戦略研究所 所長 石井 正三

*はじめに

昨年11月頃から武漢にアウトブレイクを起こした新型コロナウィルスは、日増しに拡大して全世界を巻き込む感染症パンデミックとなった。感染蔓延の恐れに対して、新型インフルエンザ等対策特措法に新型コロナウィルスを加えた法改正が3月に国会で可決成立された。これに基づいて、日本では4月7日7都道府県を対象に緊急事態宣言が出され、16日には全国に拡大された。5月4日にはこの緊急事態宣言が延長され、新規感染者の発生数は低下傾向となってきた一方で、経済的な落ち込みが次第に明瞭となり事態は深刻になっている。

流行が落ち着いたことによって5月14日首都圏・近畿圏と北海道を除いた39県の緊急事態解除が発表され、5月21日には近畿圏も解除された。更に5月25日安倍首相の会見を経て、26日からは総ての地域における緊急事態宣言が一旦解除された。26日の時点で国内感染者数16,632名、同死亡者851名となる。

日本の今回の緊急事態宣言には罰則規程が伴わないのにもかかわらず、国民の理解に基づき一致して示された見事な行動力によって、感染の蔓延防止と著しく低い死亡率のいずれにおいても、世界でも最上レベルの結果が得られたのは印象が深い。

2011年3月11日発災の東日本大震災に併発した東京電力福島第一発電所原発事故以来、放射線被ばくという目に見えない怖れとフロントラインで付き合ってきた福島県の特にいわき市におけるこの10年は、図らずも災害フロントラインとしての実体験でもある。放射線被ばくとウィルス感染パンデミックは、どちらも目に見えない相手との闘いであり、しかも社会崩壊の危機まで迫ってくるという共通点がある。その共通部分と相違点の双方から浮かび上がる社会的問題点が、次第にあらわになっている。

もう一方で、今回のパンデミックとそれに伴う事象は、世界中を覆いつつあったグローバリゼーションというトレンドに冷水を浴びせかけた。この影響は数十年にわたって続いてきた大きなエネルギーの方向性を反転させるほどの重大なインパクトを秘めている。

*見えないモノとの闘い

まずは今回のウィルスとの闘いでも特徴として目につく「見えないモノとの闘い」について考えてみよう。

人間の5感のうち視覚で認識できないことを「見えないモノ」と表現されるのが一般的概念だろう。しかし、脳の認識論からすれば更に、何かにある種具体的なイメージを持っている場合かそうでないかも含まれるかもしれない。つまり、対象物を言語化することによって、例えば「イヌ」というものを思い浮かべるし、もっと具体的に血統や大きさそして毛の色などの情報を加えれば、共通する姿としてかなり同じイメージも共有できるだろう。つまり、「可視化」「見える化」というのは、実態として視覚的に特定の場所における同時性の中で捉えられるモノという基本的要件に加えて、他人にイメージを想起させることができるかどうか、これをも加えるのが現代的な定義付けかもしれない。漫画は輪郭線や背景の連続に吹出しを加えた構成によって、かなりに複雑な状況や筋立てを、場合によっては海外の読者にまで、伝えることができている。各種のプレゼンでも、数枚のイラストと解説によって、受け手にまとまったイメージを伝えている。これを敷衍して、コマーシャルなどで繰り返して動機付けすれば、ある種の言葉を話す犬を出すだけで特定の会社の携帯電話のイメージを多くの人に紐づけすることができる。これは確信的な心理ゲームでもあるのだ。

そこでコロナウィルスの話題に戻れば、自分の目では見えないモノの印象を深めるためだろう、世界中でコロナウィルスの電子顕微鏡写真を投射して話題を提供している。これによって、例えば81人の感染者と1人も死者のいない福島県にも円滑に緊急事態宣言が浸透し、学校や多くの仕事を閉鎖して国民としての自粛を実行している。遂に1人も感染者が出なかった岩手県においてもそれが完遂できている。

福島原発事故の後には、全国からまた国境を超えた海外からも力強い支援を頂いた。おかげで現地で復興を遂げる決心を後押しして頂いたことには深く感謝している。その現地での皮膚感覚でも、見えないし感じることもできないのが放射線汚染・被ばく問題である。そのためもあってか、それを論じるときには、複数の水素爆発事故を起こした原子力発電所群の映像を繰り返し重ねて引用された。その結果として、「福島」―「放射線」―「被ばく」という観念は、広く深く固定化された、と考えられる。全量測定を経て安全性を確認の上市場に出荷されている米や野菜・果物や魚類に、以前なら付けられたそれぞれの評価と値段が、現状では未だに得られていないのはそのせいもあるだろう。例外的な事象として、日本酒については国内だけでなく海外からの引き合いが多く到来したと聴く。多くの蔵元たちが毎年頑張っていて7年間国内最多の金賞を獲得してきた実績が、2011年の原発事故以来固着された悪しきイメージ=スティグマを凌駕する効果を発揮したと言えるだろう。つまり、風評は乗り越えることも可能なのだ。

放射線被ばくについては、20世紀におけるアインシュタインの相対性理論から量子力学の発達に伴って中身が見えてきた。この過程において、人類に寄与する放射能平和利用の分野を拓いたキュリー夫妻の尽力を見落とすことは出来ないだろう。また、放射線の一種であるX線を利用した人体の透視画像が、どれほど人類の健康に恩恵をもたらしたかは計り知れないものだ。また、手術や薬剤で治療し切れないがんに対しても放射線治療が用いられる。このように見れば、放射能の平和利用を目覚しく実現したのは、医学の領域においてと表現することができるだろう。一方で、核爆弾の脅威や様々な職場環境における被ばくとその累積する影響という負の問題も明瞭化した。また、それぞれの概念の違いに合わせて計測する単位が何種類もあり、また安全域のガイドラインも、食料安全基準や産業活動また使われる医療の場面によって様々なものがある、という点で被ばく医療を考えるときの分かりにくさがある。

そもそも現実世界においては、放射線がゼロという状況を想定することは不可能なのだ、この宇宙にはそれくらい放射線が満ち溢れているとも言える。その中では大気や水が存在している地球上の環境はよりマシなのだと思えるが、地球そのものを平然と貫通して行くニュートリノのような存在を知ってしまえば、むしろこの現実世界から除外することはできない構成要素なのだと思わざるを得なくなる。人類に対する恩恵をもたらす平和利用という観点でみれば、未だわたしたちは第2・第3のキュリー夫人がこの地球上に出現することを必要としているのかもしれない。

被ばく医療とウィルス感染症に共通する特徴は、見えないどころか人間の五感でも感じることができないリスクであることだ。

光学顕微鏡の進歩に伴って細菌研究が進歩したのは19世期末期から20世紀前半であり、明治維新後の近代化の流れの中で、北里柴三郎がドイツのローベルト・コッホ研究所に留学し本格的な細菌学研究が行われた。医学部を卒業して医師となってから行政官を目指した後藤新平も早速その研究所を訪ねている。衛生学の中にも新しい分野としての当時最新の基礎医学である細菌学の研究成果が導入されると、この後藤新平が行政官から政治家と転身する中で、新しい都市政策として日本の政策そのものに反映され、更には、植民地経営の都市建設からひいては関東大震災や東京大空襲後の復興プランなども立案された。

都市文明の負の部分としての疫病の蔓延は、大きな災厄として何度も発生して歴史上に記録されている。都市政策における社会学的なアプローチにおいても、衛生管理の部分は不可欠な要素であり、それが第二次世界大戦後に一層発達した救急災害医学の骨格部分ともなってきたのだ。

可視化できないことで光学顕微鏡に頼る時代にはウィルスの発見は困難で、電子顕微鏡の出現によって漸く病原体として捉えることができた。これもある意味放射線技術の平和利用が医療に恩恵をもたらした例と表現することができるだろう。

このように、医学は応用学であるために、他の周辺領域の科学的発達によって従来の限界を超えるブレークスルーが数多くもたらされることがある。これが医学の進歩における特徴でもある。

ウィルスそのものは、生物の中に入って増殖活動をしないときは物質として振る舞うニュートラルな存在でありながら、生物の体内に入って自己増殖のスイッチが入り生命体として振る舞い始めると、宿主に悪影響を与えて感染症の原因となる不思議なモノなのだ。そのウィルスと比べれば、人類はずっと遅れてこの世界への参入者となったようだ。そのために、むしろこの世での人類の存在とは、ウィルスの海に浮かんでいるようなものだ、と極論する研究者もいるほどだ。

物質と生命体とを瞬時に往復しているウィルス的なあり方と、複雑な遺伝子の複製過程から20年近くかかって漸く成人した独立した生命体として世に送り出される人類のようなモデル、そのどちらがよりしっかりとした存在なのかは、従って、事象の見方によることなのだろう。

コロナウィルスは、人獣共通感染症と呼ばれるカテゴリーに属し、生息する相手は柔軟に選ぶタイプだ。そのために、人類が分け入ったことのない森の最深部や実験室の最先端からでも、突然邪悪な力を持った病原体として飛び出してくるのだ。エボラ出血熱なども、そのように人類への親和性を増した型として、突然出現してくる。インフルエンザウィルスなどと同様にRNAウィルスの特徴として、遺伝子の転写の回数をDNAウィルスよりも多く要することもあってその遺伝子が変異しやすいという特徴を持つ。

このように、両者共に見えない力や存在である放射線やウィルスは、この世の環境に厳正に存在する何ものかであって、人類が容易に存立を左右することは困難である。同時に、人間の遺伝子がたどって来た進化の歴史とも切り離すことができないようである。そのような観点からすれば、最近のコロナ後/アフターコロナかコロナと共に/ウィズコロナかという論議は、充分な認識から出発していない感じも受けてしまう。好むと好まざるとに関わらず、コロナウィルスを含めて人類よりも先行して存在し、変異しながら存在し続けるモノたちとも付き合いながら、私たちは与えられた環境の中で人類として安寧な存立を目指すしかないのだ。

*パンデミックによるインパクトの諸相

今回のような世界的感染症の流行パンデミックによる影響を、3つの切り口から捉えてみることができるだろう。社会的な観点での激変とそれを下支えしている公衆衛生的な衝撃/インパクトそして経済的な危機/クライシスの問題だ。

第1は社会学的な面だ。それぞれの社会において各自が持っている特質は微妙に異なっているが、医療が機能不全や崩壊の危機に陥った時、人々は可能な治療を求めて大きく動きだす。その危機感が強いほど人々の不安は増大し、少しでも効果が期待できる医療の機会を求めて移動を始める。明日でも済むはずの医療への機会まで求めて行動が増大すれば、エネルギーがシンクロして社会崩壊の危機となる。

2009年春、新型インフルエンザ流行の時には、問合せ電話の集中やそのような人々の殺到によって、各地の休日夜間診療所は機能不全に陥った。例えば、インフルエンザで熱っぽい子供さんを抱えて、日中に当座の治療薬を貰ったにも関わらず、更なる安心と数日後のタミフルを求めて待合室に行列する方々が多数いらした。時間の経過とともに、新型インフルエンザがそれほど致命的ではないと判明して騒動は次第に収斂し、やがて季節性インフルエンザと大差のない扱いに変わって人々の受療行動も落ち着いたものになった。制度的には新型インフルエンザ特措法も制定されて、今回の対応の基本となったのは、このときの教訓による。迅速な情報開示から基礎的知識の共有を進めることによって、即応体制づくりも、人々の行動に示される不安とその後の落ち着きも、敏感に変化するものだと検証された。

公衆衛生的には、日本社会に本来アプリオリに備わっている整理・整頓・清掃・清潔・しつけという5Sとまとめて表現される伝統があり、対面して挨拶する時でも日本では濃厚接触を避けながらお辞儀で丁寧さを示すことができる。自宅の玄関で履物を替える習慣も、外からの汚染持ち込み防止に有効な手段となり、加えて、埋葬時には火葬が一般的となったことも感染予防には有効だろう。

今回はそれらに加えて、マスクと手洗いの励行そして社会的距離ソーシャルディスタンシングなどを推進する、新型コロナウィルス対策が励行された。効果のある消毒法の徹底に加えて、パンデミック対策として人の移動を制限したり、密閉・密集・密接の3密を避けることの徹底も今回広く推奨された。またサービス産業やイベントの中止などの方針が打ち出された。

第2は医学的な面だ。地域社会における医療のレベル・ネットワーク・人員や機材そしてベッド数という医療資源とそのキャパシティの拡張可能性で、アウトブレイクにどこまで持ち堪えることができるかが決定される。

国立感染症研究所の分析によれば、この新型コロナウィルスの日本への伝播は年初から1月後半までが武漢株、それに連続して3月後半にはヨーロッパ株一部アメリカ株という変異株に置き換わり、患者数統計のカーブでは一連の事象に見えて大きな第1波と捉えることもできるが、事実上既に第2波流行になっているとみることもできる。また北海道では明瞭に2峰性になっていて、一般的にも第2波まで来たと表現されている。しかしここでは医学的な分析や地域の事情をも踏まえた上で、広く一般に使われている現象面からの第1波という表現で統一して論議を進めたいと思う。

現在も流行が止まっていないロシアや東南アジアそしてアフリカやラテンアメリカなどからの変異系による新たな波が、今後次々と到来するリスクが厳然と存在する。

第3は経済的な部分だ。既に1か月を超える移動や営業そしてイベントの自粛によって、2008年リーマンショックを超え1929年に始まった大恐慌に匹敵するか、それをも超えるような経済的損失を避けがたいという報道が日増しに大きくなっている。パンデミック終結によってV字回復を図ることができるかどうか、ここが大きな転回点になるだろう。

これらの要素についてもう少し詳しく考えてみよう。

*社会的なインパクト

この新型コロナウィルスのパンデミックによって明らかになったことがいくつかある。例えば、第二次大戦における旧戦勝国の枠組みで構築された国連やWHOなど世界の基本構造の機能不全が広く知れわたることとなり、グローバリゼーションへの一方向性のシフトには終わりがきたことが明瞭にされた。民主主義の価値観を共有しない独裁的な体制と同一のプラットフォームで合意形成する困難さは、その大きな要因となっている。情報の共有や透明性の高い事後検証を抜きにしては、パンデミックへの対応で足並みを揃えることも困難であった。科学的知見の積み上げに政治的配慮が混じれば、真理の追求や社会的共有資産を築き上げることが困難である。まして緊急性の高い医学的対応において、最前の医療提供を求める現場の声に応えるためには、確実なデータに基づいた方法論確立が必須なのだ。

民主的手法には限界も多いが、不連続性の高い突発事象に対応する時には、現場から溢れ出るように届く情報から対応策を立て、変更するべき点が見えれば、さらに周知を集めて次の対応を決定することができる。権限が過剰に集中した社会では、先行した決断の変更が困難であったりする場合など問題をさらに大きくしてしまう。有機水銀中毒の水俣病やカドミウム汚染によるイタイイタイ病に対して、警告を発したのはいずれも地域の開業医であった。それまでの政策や社会的なトレンドとはコンフリクト起こして対立するとも見える。現場からの情報を汲み上げて政治の方向性までを変えてしまうことが必要となるとき、そのようなダイナミズムが乏しい社会では、その分だけ結果として被害を大きなものにしてしまうのだ。

医療費や社会保障のコストを十分に提供できないか、削減した社会では、対応策に限界が生じやすく被害も深刻なものになる。社会全体を包み込む平準的なサービスの支援継続が乏しれば、被害の数字的なスケールは大きくなってしまうからだ。

グローバリゼーションか閉鎖的な自国第一主義かという政治的スローガンの二項対立が近年欧米で盛んに論じられていた。それは、中東やアジア・アフリカで続く地域紛争や地域間紛争による政治的難民や経済難民の増加に対抗する方法論としての論議が中心だった。しかしながら、それは紛争によって引き起こされた人口移動という結果に対処する方法論に過ぎない。肝心の地域社会や地域間対立への処方箋がなければ、先進諸国側の必要経費の膨張や難民の流入による社会の不安定化といった論議だけで解決できるものではない。紛争地域の人々の安定した存立を図ることが困難であれば、受け手側の地域社会での安価な労働力としてのニーズだけでは収拾できず、その社会の新しいバランスを図り持続可能性レジリエンスを高める方法論も伴って、初めて問題全体の縮小を図ることができる。

*医学的観点から

ウィルス感染症という目に見えない相手との闘いで、感染症対策として公衆衛生的手法から、濃厚接触を避けるためのマスクや手洗いの励行、密閉・密接・密着の3密を避ける、一定の距離をおくソーシャルディスタンシング、街への人の繰り出しを80%位低下させる不要不急な接触機会の低減、などの目標が提言された。

がんの放射線治療など有効な線量を照射する場合でも、他の部位に対しては極力無駄な線量を当てないように配慮する。つまり、被ばく医療においては防護と汚染防止の二点が基本になる。防護の場合には防護服などの装備や水や鉛などの遮蔽そして距離を取ることによる被曝線量低減が重要となる。放射線の汚染対策では、マスクや手袋そして手術衣と同様の前着などを組み合わせて対処し、汚染リスク高い順にレッド・イエロー・グリーンと区分けした領域設定(ゾーニング)を行ない、汚染防止に使用した医療材料の安全な外し方は感染症における標準的手法で対応してグリーンゾーンに戻ることになる。

汚染の防護という医療的視点からすると、その方法論は細菌やウィルスによる汚染の場合でも共通点が多い。汚染地域において赤・黄・緑の区分け(ゾーニング)を行なう原則として、手袋・マスク・防護服・フェースシールドなどPPEと呼ばれる装備を赤レッドゾーンでは全て厳密に装着し、黄イエローゾーンで手順通り着脱をし、まとめた感染性廃棄物を緑グリーンゾーンで安全に焼却処分など行なう。着替えた平服でグリーンゾーンでの行動をする。

化学物質汚染の場合には、これに揮発性や腐食性などの要因に配慮した装備や方法論が加わることになる。

被ばくの場合には、この汚染対策に加えて、レッドゾーンでは直接被ばくに対して特殊な装備を必要とする場合がある。また、甲状腺被ばく対策としての安定ヨウ素剤や内部汚染対策のキレート剤そして表面汚染のクリーニングなどの知識が必要だろう。

ゾーンから離れれば長期被ばくへの配慮も必要だが、被ばくフリーの空間が現実的には存在しない以上、宇宙船地球号上で必要に応じて生きていく心得の一部としてわきまえるということになる。感染症対策においては、社会全体に一定の汚染リスクがあると想定することで、マスクや手洗いを基本としながら、手袋など一層の汚染防止対策を順次追加することになるのと同様である。

東京オリンピック2020は1年の延期が決定され、大規模イベント自粛、今年は花見も連休も人出のない状況が全国で展開された。連休中の道路上でも物流用トラックなどの車両は保たれているものの、2011年の原発事故直後のフラッシュバックのような、閑散とした情景となった。観光その他のサービス産業においては、特に東京オリンピックを当て込んだ建築ラッシュ後に需要増大を見込んでいた期待値分が先延ばしになったので、対前年比マイナス分と合算した極めて大きな負の影響が想定される。食料品や生活必需品などは旺盛な購買力に支えられた一方で、一部の製造業や各地の小売店舗そして外食産業や観光関連産業などが危機に瀕している。鉄道や航空産業への影響も著しく、特に出入国に関する世界的な規制強化による人々の移動・往来の低下の程度は、100年前1918年頃のスペイン風邪大流行時代まで時間が逆行したかの如くである。

エボラウィルス病のアフリカ中心の流行拡大アウトブレイクに際して、ちょうどアフリカ大陸で世界医師会WMAダーバン(南アフリカ)総会が開かれた。この時、アフリカ諸国の強い要望があって、2014年「未承認の治療とエボラウィルスに関する総会緊急決議」が採択された。私も当時世界医師会理事会副議長としてこの決議の成立に尽力をした。この中では、今回のコロナウィルス対応でも注目を集めているアビガン(ファビピラビル)を含む未承認薬をエボラウィルス病を含む緊急性の高い疾患に使用する場合、ヒトを対象とする医学研究の倫理諸原則 WMAヘルシンキ宣言第37項に準拠することを医師に求めた。

「〜臨床における未実証の治療 第37項:

個々の患者の処置において、証明された治療が存在しないかまたはその他の既知治療が有効でなかった場合、患者または法的代理人からのインフォームドコンセントがあり、専門家の助言を求めたうえ、医師の判断において、その治療で生命を救う、健康を回復するまたは苦痛を緩和する望みがあるのであれば、証明されていない治療を実施することができる。この治療は、引き続き安全性と有効性を評価するために計画された研究の対象とされるべきである。すべての事例において新しい情報は記録され、適切な場合には公表されなければならない。」

この総会から戻り、当時の塩崎恭久厚生労働大臣了承を経て日本政府の仲介のもとで、アフリカで活動中だったフランス系医師団に薬剤が提供され、適切な説明と同意のもとで薬剤投与が行われた。

薬剤の有効性評価には、二重盲検試験という手法がよく用いられる。それは患者さんを2群に分けて一方に治療薬を、もう一方にはそれに代わる偽の薬剤を投与して結果を比較する手法である。しかしこの時には、致命的な感染症の患者さんにこの手法を用いるのは倫理的に許されないとして、この手法を取らない臨床試験として患者さんに薬が投与されたのだ。この結果については、後日、有効性があったと結論付けたフランス発の学術論文としてまとめられ報告されている。

今回の新型コロナウィルスにおける経緯においても、このような経緯の真意がしっかりと伝えられ、生命の危険に直面した患者さんのためには有効と考えられる治療が試みられ、そして恐怖におののく世界中の人々に対する有効な方法論が一刻も早く確立されて欲しいと願っている。

*その後の経過〜不要不急と災害事象

全国に出されていた非常事態宣言が5月14日に39県では解除されて、改めて首都圏の東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県、近畿の大阪府・京都府・兵庫県そして北海道が残された。その翌週の時点で発表された病院関連3団体の調査によると、全国の約80%の病院が減収になっているという。更に、積極的に新型コロナウィルス患者受け入れに協力した病院においても減収になっているとのことだ。これは由々しき事態と考えられる。

何故なら、通常の標準的医療を支えている保険診療に、災害事象としての感染症パンデミックが出現したのだ。医療のニーズは二段重ねとなって伸びるのが経済原理であり、従って医療費もまた増大すると単純には考えられるのだが、実態は全くそうなっていないのだ。

世界中で身体を張って災害事象に立ち向かった医療関係者への拍手のパーフォーマンスやブルーの照明などで表現された感謝の意思表明は、非常に心に染みる有難い応援だった。しかしながら、その真情の表明は頂戴したものの、医療機関側でのマスクや防護服そして消毒剤や診療システムの見直しなど通常業務以上に費やした投資への経済的な支援には至っていない。

医療現場のみでなく、介護の拠点や保健・福祉そして通所リハビリテーション・在宅ケアの現場でも実に津々浦々まで手洗い・マスクの励行や三密を避けて不要不急の行動を控える動機付けは徹底されている。それぞれの施設でも入り口から手洗いや消毒そして検温などが励行され、普段はオープンなカウンターなどもビニールの垂れ幕などで区分けされた。日本の制度上は罰則規定や強制性がない状態の中で、公衆衛生上の手技は見事に浸透して励行されている。医療や介護の施設だけでなく、在宅ケアの現場でもそれぞれのケアにおいて介護関連のスタッフやご家族まで、訪問介護まで関わって現場を目の当たりにしている私の目にも、その徹底ぶりは明らかである。医療機関側でも、内視鏡検査なども感染リスクと緊急性の軽重を勘案されて抑制的に行われていたし、ITなど利活用した外来診療も緩和されてすぐに現場でご希望に合わせて実行されている。これらは、4月に保険診療改定が施行された中には反映されていないために、別途災害時対応として算定されなければ、現状のような持ち出し経費部分が十分な評価の対象にならないままだろう。

ここまでの結果で見ると今回の新型コロナウィルスの感染者16,367人・死亡者768人という数字は、平時の医療体制の中での少産多死傾向を左右するほど、つまり年間100万人を超える死亡者数に対して余り影響を与えないだろうと考えられる。それだけの危機感を持って、世界的にみても最善と評価できる対応を全国民挙げて行なったとの評価ができる。

医療関係者の過酷な勤務状況への対価が少ないだけでなく、このままでは住民側も失うことの方が多かったのではないかと別な心配が湧き起こってくる。

インフルエンザの流行が今回新年に入って急速に収束したように見えること、休日夜間診療所への受診行動も控えられたばかりでなく、さらに救急出動さえも減少したと伝えられていることは、国民の受療行動が「不要不急」以上に抑制されているとも考えられる。現状のコロナ騒動の中で、一般医療の中でのがん検診やこれまでの予防接種などが先送られているのも現状である。国民の健康行政が十全に執行されていない現状では、中長期的には早期発見ができたがんに対する適切な治療時期を逃したり、別種な感染症対応が不十分な状態となれば、救える生命を取りこぼすことに直結するだろう。長期的には生活の質を低下させたり致命的な疾病を招くおそれのある生活習慣病にも、対策として適切な生活指導や必要な医療的相談などを行なってきた。これは、脳卒中や心臓病などの深刻な疾病が起こってしまってからの救急対応と同じ位、国民が日々直面している大きなリスクから免れるための、必要な方法論なのだ。私たちはこの必要以上に抑制されている部分を取り戻す必要がある。日本が世界に誇るべき国民の健康長寿指標が低下する数字となってからこれを取り戻すためには、遥かに大きなエネルギーやコストが必要になることだろうから。

このパンデミック現象は当面、社会現象として変異株含めて一体となった第1波を潜り抜けたところに過ぎない。世界的にみれば、現在ラテンアメリカや東南アジアそしてアフリカなど広範な地域で感染者がまさに増大しているところであり、100年前のいわゆるスペイン風邪では、第2波が酷かったと記録されている。われわれは医療従事者だけでなく国民も総て、更なる感染症の波が到来することはむしろ当然起こるものと想定して今から備えておかなければならないのだ。災害医療対応はこれまで以上に予算が必要であるし、前年度予算の予備費や今年度の枠に加えて第1次補正予算が議決されて、更に第2次補正も急ぐと表明されている。それならば是非とも、医療現場とそれを支えるシステムへの予算給付を早急に実行しておかなければ、次のフェーズでまさに医療崩壊が先行して起こり、そこから社会の崩壊に至る状況を目の当たりにすることになるだろう。

新しい日常・新常態または新しい生活様式ニューノーマルという状態はどのようなものになるのか。言葉の定義が明瞭でないまま、その表現が使われているのが現状とも感じられるが、敢えてその内容の明瞭化を試みれば、多くは個人レベルでの新型コロナウィルス対策の骨子を継続したまま経済活動を開始する方向に舵を切るという文脈で使われている。経済活動を優先するのだから、移動の制約を先ずは同一の都道府県内、更には隣接する都道府県との人の移動やサプライチェーンの再起動を目指すだろう。

しかしここで終わってしまっては、余りに楽観的に過ぎるだろうとの誹りを受ける可能性がある。何故ならば新型コロナウィルスの第2波以降の襲来は、最低限織り込んでおく必要があるからだ。世界中を駆け巡ってきた変異しやすいウィルスが、果たして同じ形態で第2波として来るものなのだろうか?その答えは、限りなくNoに近いだろう。

そうであれば、今回に効果的だった対応方式は次回も発動できるようにしながら、それ以外の対応も考えておく必要があるということになる。

更に、世界的な気象変動の影響が相前後して生じうるということだ。そうなると、災害事象が複合型災害としてやって来た時に、どこまで対応できるかが問われているのだ。

そのためには最低でもコロナウィルス対策に自然災害対応を加味することが必要となる。

自然災害対応とコロナウィルス対応で最も異なるのは、避難所の状況だ。自然災害単独であれば避難所にはできるだけ多くの被災者を収容することが求められる。しかしながら、コロナウィルス対応では、人と人の距離をできるだけ開けるソーシャルディスタンシングが求められる。従ってこの場合、避難所として普段の数倍の避難所や避難スペースを提供する必要がある。複合災害であるから、電気・水といったライフラインだけでなく、物流にも支障をきたす恐れがあるだろう。それに加えて、地域内部での人員だけでは責務を果たせなくなると想定しておくことも必要である。

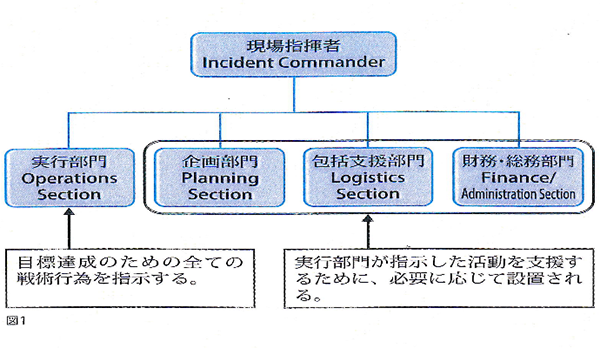

更に、自前で地域医療全ての活動を支える人的及び物的資源が入手できるかどうか。また、インシデントコマンドシステムICS緊急時総合調整システムのように災害時に参集する多職種連携を支える行動規範が共有されているかどうか。

災害時こそ、同一目標で動く多くの職種の連携した現場対応が、必要なのだ。

社会の持続可能性を担保しながら、経済活動を支え、医療・介護や社会保障を維持継続できるニューノーマルな社会とは、あらゆる災害と向き合いながら人々の生活を支え続ける覚悟を持った社会ということになるのだろう。そのためには、グローバルなサプライチェーンに参加できる独自のブランド力や付加価値も高めながらもそれに過度に依存せず、いざとなった時必要な資機材を自給自足にしておく賢さも求められるのだ。

*経済と社会そして健康政策の新しい連携モデルをめぐる考察

人類が社会的動物であることを基本的な特質として挙げても容認されるだろう。その社会的な性向が、様々な形のコミュニティを生み出し、複数の人間による分業化も発展した。コミュニケーションのツールとして言語を生み出したが、共通の巨大なバベルの塔建設という試みには言語体系の分断化という陥穽が待っていた寓話がある。モノの価値を貨幣という媒体を介して抽象化することによって、社会の中で共通化して物々交換の不自由さを軽減した。旧石器時代には既に、このような品物の取引システムは人類の中でかなりの発達を遂げていたと思われる。これらのシステムは並存しながら社会の枠を超えた人と人の交流や交易を実現していっただろう。

痛みや苦しみから免れる方法論としての医療という部分も、起源は遠く遡ることのできる概念だろう。原始的文化の中ではまじない師といった存在が他の多くの機能の中で兼務している形態もあるようだが、やがて知恵や知識の集積を伴い、実践学としての医術や治療薬が評価されると同時に機能分化することになる。それは社会の中での職能として貨幣経済の適応範囲にもなって貨幣による価値の評価の対象となっただろう。社会という単位の中で、健康の維持が投資の対象となる連関が成立した過程はこのようなものかもしれない。ここから始まって、個人としての健康だけではなく社会的存在としての健康という、現代的なWHOによる定義が演繹されるのだ。

人材が世界的規模で発掘され、新しいビジネスを出現させる多くの人材同士のスパークがグローバリゼーションという時代を進行させた。

サプライチェーンの国際化とは先進国側のアイディアによる商品デザインで世界に安価でパーツを発注し、そのアセンブルや組み立て作業まで効率的に組み上げられた方法論を使って、途上国側の安価な経費と労働力に依存する。それはある時点まで、途上国に新しい仕事と雇用を生む効果がある。しかし、それによって日本を含めた先進国側は、途上国側の賃金やコスト体系と競争しながらそれに破れていった。これは一つの社会の内部で固定的な二極化を進めるよりも、一層露骨で固定的な分極化を世界に撒き散らす方法論でもあったかもしれない。

グローバル化した企業が経済的な成功の対価を必要以上に仕事の一部を受注した社会に還元することはないし、先進国側のグローバル企業は徹底的な節税や税の減免を始めとして、社会的コストを自ら進んで提供することもあまりないのだろう。従って、社会がその中で一定の健康で安定した生活を維持するコストは、それらのグローバル企業からは望むことができない。つまりこの点でグローバル企業は、旧来の国や体制から見れば、殆ど対立概念となっているのだ。

知識の伝達のための言語やコミュニケーションツールの延長線上にあるグローバリゼーションは、社会や国家という枠組みを越えようとするダイナミズムが内包されている。グローバル企業は税金や社会的負担の徹底的な回避に向かう性向も持っている。その結果、この両者は時として対立概念となってコンフリクトを起こしている。この方向において、かなりの国や社会はグローバル企業の下部組織化されているかもしれない。しかし、社会保障の財源までコストカットの対象としたグローバル企業が社会的安定抜きにして、安定したビジネスのネットワークを世界に拡げて維持できるわけではないだろう。まして、ヴァーチャル通貨を発行してグローバルな商取引を長期間維持することが、国や社会の関与なしに可能だろうか。それは、異なる社会構造や政治体制によって引き裂かれる現代のバベルの塔にならないという保証がどこにもない、ということに他ならないのではないか。

膨張を重ねたグローバリゼーションは、この収縮局面で自ずと見直しがされるだろう。コロナウィルス対応がそれぞれの国対応となり、今回、日本国内では都道府県単位から更に地域ごとの特性に合わせた対応が求められた。そこまで一旦概念が整理されたので、この収縮傾向が見直される時には、地域社会コミュニティレベルでの特性に合ったシステム再構築が行われ、社会的なシステム維持のためには、適正な負担という論議もなされるべきだろう。

以上これらの3つの要素は、現実にはロシアのマトリョーシカの如く互いが入れ子状態になっている。大きな観点からすると、社会の存続のための基本的下部構造が医療介護を含めた社会保障の機能不全の度合いによってはそれぞれ揺らぎ、その上部に花開くべき経済活動に生じたリスクはまた、それぞれの社会や社会保障制度全体を揺るがすことになる。

高騰する医療費が社会の存立を脅かす大きさになって、近年は医療側が経済的マインドを持つべきだという意見が大きくなっている。しかし、仔細に見れば、それは単に医療者側だけが受け持つワンサイドゲームではない。

より良い生き方と健康長寿を求める人間個人としての希求と、医療側のサービスの多様化が現状の基本にあると思われる。その中では、死なせない技術の進歩も大きな要素を占める。従って、部外者から見れば有意の人生を送ることが困難そうなケースでも、ご本人やご家族からの強い要望によって技術を精一杯動員することがありうる。その責任を医療側にだけに求めるのは些か困難であろう。時代の流れの中で、社会的合意形成が必要な部分は存在している。それらの方法論は、臓器移植や遺伝子工学による先端治療など、今後はますます多岐に渡って大きくなるだろう。

古代エジプトのようにミイラとして次なる生を願う志向と技法は、いつの時代にもありうるだろう。それらは願いと、そのコスト、医の倫理との整合性、そして実現したとしての得られる満足と、総てを勘案した上でもう一度標準的医療の手法としての妥当性が時代に合わせて検討される必要がある。医療経済学が発達していることを前提とした上で、社会的動物である人類が形成した社会のあり方を下支えする医療・介護・保健・福祉など社会保障の諸制度と共に、経済活動というパワーと成果を今後も社会の牽引車として前進させるためには、経済と健康政策を一層両睨みしながら、今後の方向性をつくっていくことが必要と考える。

医療政策の立案・決定上には近年大きな節目があった。健康関連の領域が通常の経済活動とは異なって見え、放っておくと自己増殖的にそのコストがどんどんと増加していて、実体経済を圧迫する恐れがあるとして、イギリス病と言われた連合王国経済にサッチャー改革が大なたを振るった。このときに医療コストの大幅削減が実行された。このような政治的トレンドが成功を収めたように見えた中で、経済学的視点から医療関連のコストは消費と区分され、社会全体の無駄を省く論調の中でいかに医療費などを切り込むかは、その後多くの国々で実行されてきた。

そのような中で、無駄とされた病床が必要以上にカットされていれば、今回のような感染症でオーバーシュートして一気に増加した患者さんの収容先もなく、充分な検査や治療を確保できない。そんな現象が多くの欧米先進国で起こり、感染症蔓延対策にもかかわらず死亡者数が大幅に増えていった。これが医療崩壊というような表現で取り沙汰されている。しかし実は、崩壊したのは医療現場の内部だけではなくて、そういう事態を招いた政策論そのものだったのではないだろうか。医療が状況に合わせられなくなって自律的に内部崩壊したのではなく、医療の必要量に天井を設定シーリングして、病床を強制的に削減や転換をさせ、予算や人員にも大きな枠を設けたミスマッチ政策が限界を露呈したのだろうと考えられる。

通常業務でも交代勤務体制を遵守するのがギリギリで人員が配置されて「不要不急」とされた機材も最小化されている組織では、ニーズが爆発的に増えたときに即応できなくなるのが当然の結果だ。元来、特に急性期の医療における人的・設備的な必要数というのは、あたかも動物が生命体として呼吸するごとく、多くの要因によって常に変化増減している。医療とは、季節要因や気象変動、時節の変化やスポット的なイベント、職場環境要因による外傷や疾病、事故や災害そして感染症の増減など、人間の活動とそれを取り巻く様々な因子で変化する総体であって、欠品なく一定の製品を市場に提供するための工業的なQC運動を中心としたシステム論などだけでは対応しきれない有機体なのだ。

日本においても既に、地域医療計画によってあらかじめ算定された必要病床数に地域の病床全体を絞り込み、急性期病床もそして人員も、削減する方向での政策実行の途上だったのだ。それが完成に至っていなかった分で、まだしも対応が可能だったと見ることもできる。

例えば、洪水被害で家を失って避難所に駆け込んだ人々に向かって、医療消費論を訓告する場面を想定すれば、いかにその論法がお門違いか知る機会になるだろう。

健康産業的な贅沢部分としての健康投資を制度にどこまで組み込むのか、という論議もあるだろう。ギリギリの極限状況下に置かれた被災民の健康を守る活動を単なる消費行動の部門に分類するのならば、人々の人生や未来をかけた努力とそれが奏功した時の更なる生産活動や経済活動を全く評価できない物差しとしては評価に値しないものであることが明瞭だろう。健康が守られなければ労働も生産活動もあり得ないのが現実だろう。無駄を省くことと必要な社会的投資部分を削ぎ落とすことは、方向は似ているが全く違う結果を招くことになる。介護保険や医療関連職種の活動でも、標準的な医療・介護の総体を時代に合わせること、それに相乗する救急災害対応部分を充分に手当てすること、元来、生命や健康を守ることとはこの総量そのものなのだ。

さて、ここまで論じても、まだこれまでの医療経済学の信奉者には、異論があるだろうか。それなら、簡単な質問を一つ用意したい。あなた自身の健康が脅かされ生命そのものも危機に瀕したとすれば、その生存や健康の確保に使う資金は消費なのだろうか、それとも人生というストーリーが終わってしまわないように努力する投資なのだろうか、と。それが新たな人生を得るためにやむを得ない投資だとすれば、その極限状況を多数重ね合わせた資金投下もまた投資であるはずだ。

近年において一般的に災害時の避難所として充てられてきたのは公民館や公立学校の施設などだが、予想を超えた降雨や極端な気象においては避難民の数の方が上まってしまうケースが出現している。しかも、今回のように感染症防止策としての社会的距離を取らなければいけないとすれば、現状でも収容人数は大幅に削減されたと同様の状況になる。古来、神社やお寺の境内や建物は地域住民が災害からの早い脱出を願う祈りも含めて参集して情報連携し助け合うシステムだった。最早、公的施設の臨時的な利活用だけでは対応が困難になっている。公共施設や教育機関の災害時利活用や人的対応も医療・介護含めた部局横断的な政策として見直される必要があるだろう。宇沢弘文教授が表現したように、医療は社会的共通資本としての存立意義があり、更に、危機に瀕した人々に安全・安心を与えることができる基本的システムでもあるからだ。

社会の対応力レジリエンスを高める災害対応や行動までも健康投資活動の一環として捉え直してはどうだろうか。必要な方策の総体が見えてくれば、それに合わせた多くの政策の方向づけや必要な財源論も見えてくるだろう。

頻発する自然災害や大規模感染症に対して社会的対応力を上げる方向も加えて、この機会に新たなヴァージョンの方向性を上書きすることこそが、現在を生きる多くの人々の願いに応えることだろう。

*論議をまとめると

高齢化と同時進行する人口減少社会において、既にコロナ前/ビフォーコロナの段階でアジアからの多くの留学生などが迎え入れられ、いわゆる観光中心のインバウンド効果だけでなく、様々な形の社会参加が就学者であったり同時に非正規雇用者としての活動なども行なわれていた。この傾向が新型コロナウィルスのパンデミックによって一旦退縮した訳である。

コロナ対策として大幅な対策費を第2次補正予算まで立案して、各地の地域経済の立て直しを図る必要がある。この中にはリスクの高いコロナ対応に従事した医療への対策費も含まれているとされるが、全国の病院が減収になっているという調査結果を踏まえれば、この対策はもっと広く大きくなっても良いはずである。もう一方で、財政健全化の途上であるという時節感も必要であり、この二律背反は世界中多くの国・地域・業種が抱える同種の悩みだ。未だ当分コロナと共に/ウィズコロナの状態での低空飛行状態が続くことも認めざるを得ない。それならば、この先に、どのような行動様式が想像できるのかも併せて論じる必要があるだろう。

その中で優先順位をつけて、復興と組織の新たな目標づくりや構造的改革までを同時に進めることに成功したところから、次の時代の担い手が出てくるだろう。

今回のマスク騒動でも国民の多くが実感したように、いざとなった時に必要な機材や消費財についてはグローバルなサプライチェーンだけに頼らずに、国産化して地域経済に繰り込んでいく必要がある。今回は、自然災害部分がなかったから国内の資機材偏在については、流通部門の頑張りもあって、何とか大きな破綻なしで済ますことができた。これに地震や台風などが相乗した場合には流通の機能低下も大きく顕在化し、同じ国内であっても著しく資材が不足して住民の健康・生命を守ることが困難になる地域が生じるリスクがある。日本は本来、自律的で自己完結可能な地域経済や人材育成を行ない、必要な備蓄も実行してきた伝統を持っている。例えば東北地方太平洋岸では、夏のオホーツク海から吹き寄せる北東の冷涼な風ヤマセによって深刻な飢饉に古来何度も苦しんできた。そのために、庭木には実物と言われる果実を実らせる樹木が必ず選ばれ、農村では翌年の種籾を確保するために1年分を備蓄にまわし、1年経過した古米を食べて生活する習慣を持っていたのだ。そういう先人の知恵や伝統文化が近代化とともに忘れ去られていた。一極集中モデルには、大きな限界が見えている。かといって東京のミニチュア版を作ってみても、多様なリスクと隣り合いながら地域社会を形成し人々の存立を図る方向が見えるわけではない。東日本大震災と津波被害、それに続く原発事故、そして今回の新型コロナ騒動という経過を通して、その経験と知恵に基づくものを考え、そして未来に目指すものを持った社会を形作る天啓としてはどうだろうか。

日本が存立を守りながら、アジア地域を牽引する一員として果たしてきた歴史的な役割にも思いを巡らせて良いだろう。四方の海が天然のバリヤーとして機能していた反面、周辺諸国やひいては世界にも繋がるルートも維持して、常に自らを律しながらしなやかに生き抜き外部のトレンドも受け入れて、今日の繁栄は築き上げられて来た。

現在のアジアは世界の人口重心の中心地となっていて、多くのことがアジア抜きには語ることができなくなるだろうし、多くの若者たちが日本文化に対しても関心を持っている。その若者たちを受け入れて就学の機会や雇用への道を開いておくことは、同世代の日本の若者たちにとっても、新たな人間関係によってより多くの可能性をつくる機会にもなると考えられる。それぞれのルーツから切り離されたような行き過ぎたグローバリゼーションに一気に戻ったりせずに、地域社会に足掛かりを持ちながら世界に通じる在り方や生き方を見つけることが、人口減少とそれに伴った社会収縮を目前にしたこの国の、取るべき方向性だろう。社会保障制度を含めて地域社会の持続可能性を保ち、自分らしさを見つけて社会活動や経済活動していく素地をつくっていく必要があるだろう。

【石井 正三(いしい・まさみ)先生 プロフィール】

東日本国際大学 健康社会戦略研究所 所長・客員教授。

医療法人社団正風会石井脳神経外科・眼科病院理事長、地域医療連携推進法人医療戦略研究所 所長代表理事。

いわき市出身。弘前大学大学院医学研究科修了。医学博士。いわき市医師会会長、福島県医師会副会長、日本医師会常任理事、世界医師会副議長、世界医師会財務担当理事を歴任。ハーバード大学公衆衛生大学院国際保健武見プログラム「名誉武見フェロー」、藍綬褒章受章、日本医師会最高優功賞受賞、総務大臣感謝状拝受。69歳。

【重要】学生支援緊急給付金の手続きについて

東日本国際大学・いわき短期大学の学生の皆さんへ

新型コロナウィルス感染症の拡大で世帯収入・アルバイト収入が減少して、

修学の継続が困難になっている学生に、現金を給付する国の制度が出来ました。

大学(

HIU・IJC学びの継続給付金担当)から送られたメールをよく確認し、申し込んでください。

不明な点は学生部にお問い合わせください。

「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』 ~ 学びの継続給付金 ~

*上の赤字をクリックすると文部科学省の学びの継続給付金の概要を確認出来ます。

問い合わせ先:学生部 0246-35-0405

【重要】令和2年度東日本国際大学・いわき短期大学 オンライン合同入学式について

令和2年5月8日

令和2年度東日本国際大学・いわき短期大学 オンライン合同入学式について

(緑川理事長告辞、吉村学長式辞、田久学長式辞、新入生宣誓は、青字をクリックすると全文を見ることが出来ます。)

新型コロナウイルス感染拡大の防止から、当初予定していた4月6日の合同入学式は中止となりましたが、本日、令和2年度東日本国際大学・いわき短期大学オンライン合同入学式を新入生代表者2名が出席して、本学1号館201教室で行いました。東日本国際大学258名、いわき短期大学72名の総計330名が、新しいさらなる飛躍に向けてスタートを切ります。

緑川浩司理事長は告辞の中で、「本学の建学の精神に「義を行い以て其の道に達す」があります。その精神で現在の苦難を乗り越え、ピンチをチャンスにして頂きたい」と述べました。

続いて

東日本国際大学の吉村作治学長、いわき短期大学の田久昌次郎学長が式辞を述べ、さらに新入生を代表して、

東日本国際大学の門馬 雅さん、いわき短期大学の石川桃香さんが「新型コロナウイルス感染症対策で大変な時期ではありますが、これを乗り越え、私たちは、友情を育み、協力し合い、励まし合いながら、共に建学の精神を学び、人々のために、社会のために貢献できる人材として成長することを、ここに誓い宣誓とさせていただきます。」と宣誓しました。

来賓からは小野栄重いわき商工会議所会頭から祝辞を頂きました。また、お忙しい中、真山祐一福島県議会議員のご臨席を頂きました。無事、令和2年度合同オンライン入学式を執り行う事ができました。

オンライン合同入学式の様子はこちらからご覧になれます。

https://youtu.be/ucX36KO0ZE4

【重要】大学構内に立入る場合の手続きについて

学生の皆さんへ

大学構内に立入る場合の手続きについて

4月28日付けの学長名でのお知らせにおいて、授業については、令和2年5月11日(月)以降当分の間、すべて全面オンラインで実施することが決定されたことをお知らせしました。これを踏まえ、現在学生の皆さんには、このための履修登録などの準備を進めていただいているところと思います。

一方、5月6日(水)までとされていた「緊急事態宣言」は、先に5月末まで延長されたところです。このため、四大、短大とも「緊急事態宣言」が解除されるまでの間は、基本的には全面オンラインで授業を行う予定です。

[大学構内に立入る場合の手続き]

5月11日(月)以降、「緊急事態宣言」が解除されるまでの当分の間、学生の皆さんの大学構内への立入りを認める内容は以下のとおりとします。また、これらはすべて予約制とします。大学構内への立入りを希望する学生は、原則として利用日の3日前(土日を含めない)までに、以下の各担当部署宛てに、①学籍番号、②氏名、③電話番号、④立入場所、⑤目的及び⑥立入希望時間を記述したメールを送信して、各担当部署の許可を受けてください。

・強化指定部の屋外練習 [強化指定部]

・留学生 [国際部]

・通信環境のない学生のコンピュータ利用 [電算室]

・就職活動相談 [キャリアセンター]

・資格取得相談 [エクステンションセンター]

・図書館利用 [図書館]

・奨学金相談 [学生部]

・ゼミ関係の少人数活動 (特に必要な場合) [教務部]

・ワークスタディ学生 [国際部、東洋研]

・その他特に必要な場合 [学生部]

[ ]は担当部署

[当日の手続き]

①大学構内への立入り場所(出入口)は、4号館ホールのみからとします。他の大学構内への出入り場所は、入構禁止とします。

②立ち入りの受付は、午前9時30分からとし、利用時間は原則として午前10時から午後3時までとします。

③大学職員が、4号館ホールにおいて、学生の皆さんの体温チェック(37.5度以下)、健康確認、目的・立入先確認、担当部署許可有無の確認を行います。

④受付を終了した方には、「学生入構許可証(首掛け用)」を手渡しますので、構内にいる間は、当該学生入構許可証を携行してください。

⑤構外に退出する場合は、当該学生入構許可証を、4号館受付ホールにいる職員に返却してください。

[担当部署連絡先]

・強化指定部・・・各監督

・通信環境のない学生の皆さんのコンピュータ利用

[電算室]

Tel: 0246-35-0411

https://forms.gle/2LJ4dhULdUceeLjN9

修正しました。

https://forms.gle/8zPVK88TqZvEutVn6

・就職活動相談

[キャリアセンター]

Tel: 0246-35-0407

E-mail:

career@tonichi-kokusai-u.ac.jp

・資格取得相談

[エクステンションセンター]

Tel: 0246-41-7009

E-mail:

ext_center@tonichi-kokusai-u.ac.jp

・図書館利用

[図書館]

Tel: 0246-35-0416

E-mail:

lib@tonichi-kokusai-u.ac.jp

・奨学金相談

[学生部]

Tel: 0246-35-0405

E-mail:

gakusei@tonichi-kokusai-u.ac.jp

・ゼミ関係の少人数活動(特に必要な場合)

[教務部]

Tel: 0246-35-0401

E-mail:

kyoumu@tonichi-kokusai-u.ac.jp

・ワークスタディ学生

[国際部]

Tel: 0246-35-0410

E-mail:

kokusai@tonichi-kokusai-u.ac.jp

[東洋研]

Tel: 0246-21-1662

E-mail:

toyo@tonichi-kokusai-u.ac.jp

・その他特に必要な場合

[学生部]

Tel: 0246-35-0405

E-mail:

gakusei@tonichi-kokusai-u.ac.jp

【重要】「学生ファイナンシャル相談室」の設置について

「学生ファイナンシャル相談室」の設置について

東日本国際大学及びいわき短期大学では、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い経済的に影響を被っている学生に対する相談機能を向上させるため、この度、学生部の中に「学生ファイナンシャル相談室」を設置しました。

学生の皆さんで、相談したいことがあれば、遠慮なく相談してください。

また、日本学生支援機構では、新型コロナウイルス感染症の影響により世帯(父母等)の家計が急変した学生の皆さんに対して、下記のとおり、給付奨学金(家計急変)及び貸与奨学金(緊急・応急採用)の制度を用意しています。応募を検討したい学生は、学生ファイナンシャル相談室又は学生部奨学金担当までご相談ください。

〇文部科学省HP【新型コロナウイルス感染症の影響で学費等支援が必要になった学生のみなさんへ】

https://www.mext.go.jp/content/20200326-mxt_gakushi01-000006193_01.pdf

詳細は、日本学生支援機構の以下のウェブサイトにおいて、ご確認いただけます。

〇日本学生支援機構HP【新型コロナウイルス感染症への対応について】

https://www.jasso.go.jp/news/1327624_1545.html

【問い合わせ先】 学生ファイナンシャル相談室 野木 0246-35-0001

学生部奨学金担当 石川・金木 0246-35-0405

【重要】合同入学式、オリエンテーション及び授業再開の実施方法について

【東日本国際大学 健康社会戦略研究所】石井正三所長寄稿 『日本の「医療崩壊」とパンデミック』

日本の「医療崩壊」とパンデミック

東日本国際大学 健康社会戦略研究所 所長・客員教授

地域医療連携推進法人 医療戦略研究所 所長代表理事

石井 正三

*はじめに

武漢発の新型コロナウィルスが世界を巻き込むパンデミックを引き起こした。日本でも立ち上がりのカーヴは緩かったし、先進諸国の中では患者数や死亡者数共に低くコントロールされている。それでも、次第に上昇傾向が著名となり医療現場の状況はひっ迫してきた。日本政府の非常事態宣言が先ず4月7日に首都圏など7都道府県に発令され、2020年4月16日にはこの非常事態宣言が全国に拡げられ、先の7都道府県はこの中でも特定警戒都道府県として位置付けられるという。

この一連の経過の中で、医療崩壊という言葉が、様々な立場から語られるようになった。

確かに、医療崩壊が起こった地域では社会機能そのものが崩壊するということは、武漢市を見るまでもなく、明らかである。

しかしながら、この種のアピールやコメントが医療関係者側から持ち出されると、少なからず違和感がある。第一線を退いた管理職めいた立場から唐突に医療崩壊と切り出すのは、現場を全力で支えている現役世代に対する冷徹過ぎて論評として不適切であり、何かの下心があっての発言とさえ勘ぐられても仕方がないだろう。

スポーツにおいてなら、対戦相手のゲームポイントのコールがあっても未だ出来ることがあるはずだと集中するのが当然だろう。追い詰められたからといっていきなり勝負を投げるような姿勢は、そこまでのプロセスを支えてくれた全てに対する感謝も対戦相手に対する敬意も台無しにする不遜な態度だろう。

医療現場での患者さんの看取りの瞬間にも、避け難い敗北感から目を背けず、経過を反芻して事後検証怠りなく、その後のプロセスに抜けがないことを頭で確認して次のケースに備えるのがプロなのだ。

その自戒を心に留めながら、日本の医療の特質そして実態とその持続の懸念を危惧して提言を以前に出版した立場から、コロナ後を見据えたビジョンのために、敢えて私見を述べてみる。

*「医療崩壊」についてどうするのか

現在のわが国で医療崩壊という言葉に表現される事象を概観すれば、その内容には幾つかの要素が混在していて、単純な分析による対応策だけでは解決が難しいことは明白だ。基本的な共通認識が形成不十分のまま対応策が進められるならば、論議もすれ違いを起こし、本当に有効な対処方針は打ち出せないだろう。

先に結論めいた言い方をすれば、「地域や時間を限ってみれば、医療崩壊はすでに起こっていた」とも言える。その一方で、「何とか持ち堪えてきた」のだと表現することもできるだろう。

そして現状で必要なことは、平時のレベルの地域医療をしっかりと守る方策と、新型コロナウィルス感染症対策を同時に実現することだ。

平時の医療を見れば、コロナウィルス関連で不要不急の受診を控える呼びかけがあって、同時に受診が控えられたり遠隔受診に置き換えられている。手術室の人員やマスク・予防着などの不足で定時手術がキャンセルになったり、病床がコロナウィルス感染症対応のために縮小されているケースもある。首都圏の大学病院などからの応援医師の出張が困難になっている場合もある。それでも医療現場は過酷になりつつ動いている。

新型コロナウィルス対応で陽性者が増加したことによる問題は、感染症専門家の検討を経ながら政府の方針が次々打ち出されている。当初は指定医療機関において軽症から重傷者まで総て入院の上対応となっていたが、陰圧管理も可能とした感染症病床数の限界があり、軽症者は自宅やホテルなど別な施設での経過観察が行われることとなった。それでも重症者の増加で、ICU病床数や人工呼吸器更には対外循環装置ECMOの数にも限りがあることがネックになっている。

物資不足については、医療現場側の努力や調整に限界があるので、政府や行政そして物流担当者などの真摯な対応を求めたい。人員の問題などについても、長期戦に備えた交代勤務体制などが求められる。

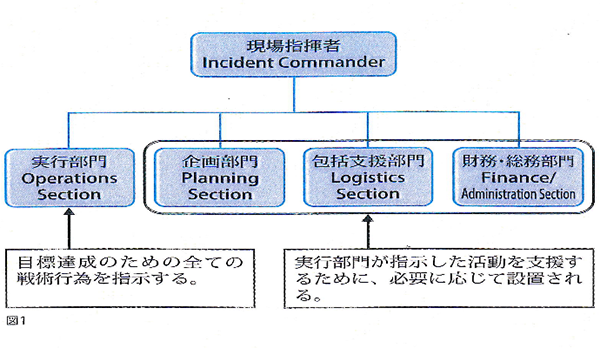

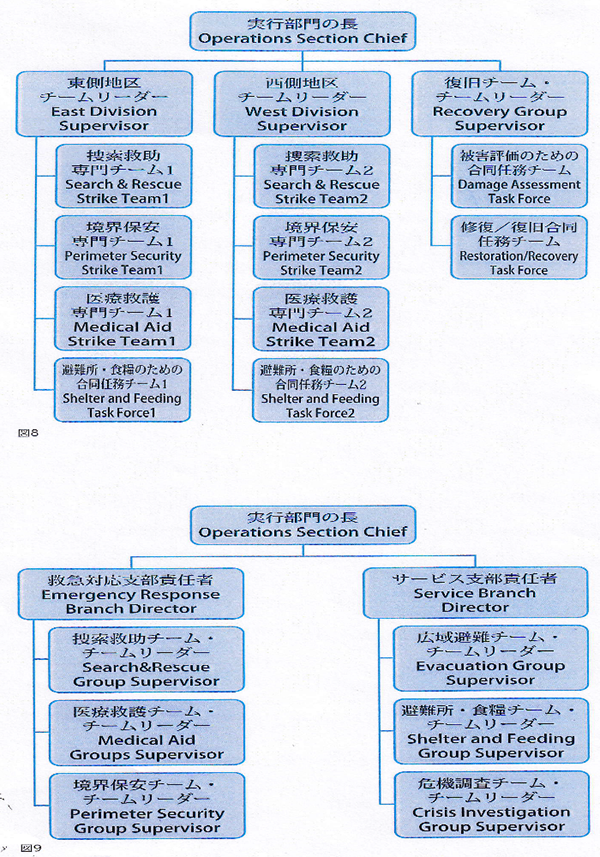

一つの医療機関で解決できなければ、地域の他施設と連携を図ったり、他地域にも対応を求めることになる。その点では、平時の救急体制や災害時対応のスキル重ねた救急部門に経験が蓄積されている。ここからはこの感染症対応が既に災害レベルになったことを認めて、対策に災害医療の専門家の視点を加えて変化する状況に応じた展開をすることとしてはどうだろうか。そのためには、アメリカの危機管理庁FEMAの運用を支える最も基本的な災害時総合調整システム(インシデントコマンドシステムICS)の方法論の長所を、現状の制度の中でも考えると有意義だろう。例えてみれば、風を送るのに、扇を必要量が増減したらそれに合わせて拡げたり閉じたりする、現地のボリュームも提灯の如く増やしたり減らしたりするための方法論であるから、日本の文化への親和性も高いのだ。その運用のためには、指揮権統合を図った上で必要な対応規模を想定して、順次権限移譲のコマンドを出して現場における全ての関係者の多職種連携を実現するのだ。これによって、平時の行政システムの仕事量に加えて、災害など有事で増減する要求に即応して、必要な対応を創出することができるからだ。

緊急時総合調整システムICS基本ガイドブック 東京法規版2014 から引用

*災害医療の観点から

災害医療の面から見れば、戦乱・大災害や飢饉など社会全体の存亡の危機と大規模感染症のアウトブレイクは、歴史的には常に関連しながら発生してきた。日本の中だけにいれば第2次大戦後の平和が続いているとも見えるが、世界的規模ではアジアや中東、アフリカや中南米における戦闘や紛争は止むことがなく、社会的・経済的難民の問題は膨張するばかりだ。国内に被抑圧の潜在的難民を抱える中国からアウトブレイクが発生するのも、致し方のないとも言えよう。

災害事象となった武漢発のコロナウィルス感染症は、武漢市の医療のキャパシティを大きくオーバーシュートして患者さんの殺到をもたらし、その結果医療の対応力を遥かに超えた医療崩壊が起こったために、人口1,000万人を超える武漢市の社会的な機能崩壊を起こしてしまった。

隣国である日本への感染伝播は早かったが、曲折を経ながら感染拡大するオーバーシュートを何とか後ろに倒して、イタリア・スペインやアメリカ合衆国に比較すれば、ここまでよく持ち堪えてきたと言えよう。しかしながら、首都圏など7都道府県の非常事態宣言に引き続き4月16日には遂に全国に非常事態宣言を発出する事態となった。ここに至るまでの感染症専門家や政府及び行政関係者そして関係諸団体の方々のご努力には深甚な敬意を表明したい。

日本医師会常任理事として、救急災害医療と国際関係そしてシンクタンクなど担当して10年を過ごした在任中、2011年3月11日発災した東日本大震災と原発事故の複合災害を経験した。発災1年前までに大災害を想定し準備していた日本医師会災害支援チームJMATを早速立ち上げて全国展開した。その調整役インシデントコマンダーを務め、結果、内閣府の認める指定公共機関に日本医師会が認定されるプロセスにも関わることができた。この方式はその後に続いた幾つかの水害や地震被害などにおいても必要な機能を果たしている。

災害時には地域医療も大きく被災しするため、災害直後にオーバーシュートする外傷や急性病変に対応することは困難になる。真っ先に必要になる急性期の医療ニーズに応えるのが厚生労働省の創設したDMATである。その一方で、日本が迎えている本格的高齢社会においては、平時に一見元気に見えても高血圧や糖尿病など生活習慣病や持病のコントロールなどを受けながらその活力を維持している人の割合は増加している。被災前まで維持されてきたそれらの病状を悪化させることなく維持することは、地域社会を守りながら新規の疾患を予防することに直結する。それぞれの余力の範囲での手挙げ方式で全国から駆けつけるJMATの役割であり、地域医療が回復すれば速かに撤収するのだ。

今回の新型コロナウィルス感染の状況をみると、感染者の中で8割は無症状から軽症で経過するにもかかわらず、残った2割は特に感染1週間後から重篤な症状を呈し、その中には多くの高齢者や基礎疾患を持った方々が入ると報告されている。直接的な治療法が確立されていない感染症であればこそ、重症化した症例に対するICUなどをフル活動させる高度なチーム医療の強化に力を入れる一方で、多くの住民の健康管理をしっかりと推進して体力と免疫力をつける平時の健康管理と医療の延長線上にある業務にも充分な目配りが大切なのだ。法令によって、新型コロナウィルスのPCR法陽性者全例を指定病床などで一括して治療および経過観察する原則となっていたが、罹患者数の連日の上昇カーブにいよいよ対応困難となり、軽症者については、ホテルなどの宿泊施設や在宅などを活用して見守る方式が採用された。社会においては本感染症の本格的な流行期という新たなフェーズに入ったということになるだろう。

そうなると軽症者といえども経過中に病状が悪化したり急変する症例があるという問題への対応方法も新たな方式が必要となる。このためには災害時の避難所と同様にその地域の保健所長による救護所指定をして、医療を提供可能な場とすることができる。具体的には、例えば行政側からの保健師など専門職と地域医師会から手挙げしたJMATとしての医師や医療チームが陽性者の健康支援を継続して、陽性者自身にも場所を提供しているホテルなどの組織にとっても安心を提供することができる。

今回のように全国を巻き込む感染症のアウトブレイクに当たっては、突発的な医療ニーズは全ての地域に起こっているので、JMATは地域を超えた活動を考えるよりも自身が所属している地域医療における相補的な活動を中心にするのが良いと思われる。一方で、よりオーバーシュート的なニーズに対しては、DMATのある部分や教育研修機関である大学病院そして大規模な病院グループなどに協力依頼する方法もあるだろう。それらの対応でも追いきれない事象については、わが国を守る最後の生命線として、自衛隊の衛生部隊に出動要請することも必要な場面があるだろう。混成チームの混在するクルーズ船対応においても、一人の感染者を出すこともなく見事にミッションを成し遂げてくれたのだから。

*救急医療の特質と平時の医療との関係

日本の救急医療体制は、都道府県を第2次医療圏に分けてそれぞれの医療機関を位置付けて整備されてきた。救急救命センターを中核として、それぞれの特徴ある病院を二次輪番病院群とし、それに救急協力病院や一般病院とクリニックが役割分担する体制である。そこに複数の医療機関があることによって、どこかが重症患者によって対応できないときでも、他の施設が対応する地域内連携の柔構造になっている。また、二次医療圏で対応できないときには地域間連携によって隣接地域に救急搬送される形もある。

最近では、最も医療資源が豊富である東京においても、ある時期ある時間帯においては救急症例を即座に収容できる医療機関が見つからないために、幾つかの区をまたいでも長距離搬送して漸く治療できる医療機関を見つける状態が時々起こっていた。収容できないケースを避けるために、東京ルールという地域のルールづくりも行われていて、救急体制の破綻を食い止めている。これは患者さんの側の問題だけではなく、遠方まで交通機関を乗り継いで治療方針の説明を聴いたり面会に通うご家族にとっても物理的な負担が増していたことになる。

つまり、救急医療そのものが「崩壊」とも表現され得るミニクライシスの連続の中で運営されていると考えてもおかしくないのだ。勿論、余分に引き受けた医療チームの方も通常ならマッチングしない症例まで引き受けて、現場の頑張りを絞り出して対応しているのだ。まして、医療機関や医療チームに限りがある首都圏から離れた地方の実情では、一層背水の陣のような状況の中で、予定された業務に加えて、更に時間を厭わない現場の頑張りが常に求められている。平時において、時間外診療部分も一部引き受け、各科で行われている通常業務としての医療に入り切れない突発的で切迫した医療ニーズに対応し、高度で専門的な集中治療に対応している部門では、常にある種の切迫した厳しい状況がある。

そこに現下の新型コロナウィルス対応が上乗せされているのだ。

既に救急搬送に陽性者が運ばれるケースが増えていて、ここでも、感染症アウトブレイクを含めた災害事象に対しても感染症専門家たちと一緒にウィングを拡げて対応している救急部門は、平時と有事をつなぐ重要で欠くべからざる中核部分をなしているのだ。

感染症対策で必要とされる医療スタッフ側の防護策はスタンダードプレコーションというガイドラインに準じる。その一方で、被ばく医療では線量測定や様々なガイドラインの知識が必要とされるが、その予防手技についての両者の共通部分はとても多い。知識と装備を使って自らを防護しながら、見えない相手と闘う災害医療の手法はそのように汎用性が高いのだ。

これまでの感染症対策の専門家、統計学的推計や公衆衛生的手法に加えて、災害医療の専門家を加えて論議を進めることは、地域医療と接点を持って救急医療現場やICU対応などの広域にわたる機動的な活用の必要性に直面している現状において、極めて有効と考えられる。

地域の現場においては、医療と介護との関連の視点も加えることで死亡率の高い高齢者対策も見えてくるし、労働環境を検討するのであれば産業医や労働衛生コンサルタントの知見も有効となるだろう。

*地域医療計画とコロナ対応の不幸な同居

2017年には第7次医療計画の中で、人口構造の変化に合わせた病床の機能分化と病床数の削減とを目標と定めた地域医療構想が進められている。これは、それぞれの地域住民の人口と医療圏における受療行動に合わせて、特に急性期病床数を制限して、平均在院日数にも制限を設けてそれぞれの患者さんの疾病における病悩期間にも制約を加えるものである。慢性期療養型病床と申告した病床に対する医療保険給付額は、人員基準などの制約が緩和されるものの、急性期病床よりも低くなり後戻りは許されていない。その上でこの療養病床数も削減するために、今度は病院の中に介護保険給付対象となる「介護医療院」という形で病床転換を促すことが推奨されている。これらが現状に至る第2次大戦後の医療充実策に伴った病床増加と、その後の見直し策が本格化している現状である。

これらは、医療病床の機能分化を進めるという内容に挿入された、医療費削減を進めるための1連の政策である。平時の医療体制は公的保険に支えられた制度であるのだから、病院側の事情だけによる病床の増床がマンモスの牙の如く一方向性に発達するような事態には、問題があり得るだろう。従って公的立場から地域の病床を適正化するという制度の導入も、意義は認められる。平均寿命の延伸とがんや様々な疾患に対する高度な医療の進歩が進んでいる中で真の医療費削減に成功した国は見当たらない位難しい課題なのだ。これまで多くの労力を費やして、日本中のそれぞれの医療圏で現場は変革に対応してきた。

しかしながら、全ての医療圏で多くの専門性が過不足なく再編成されているとも到底思えず、急性期医療から療養期の間に様々な隙間を生じたり、期限を区切って種々の要件を課せられている病床の間を順繰りに移動することを迫られている患者さんに、居心地の悪い不自由さを味合わせる弊害も多くなっていると考えられる。2011年東日本大震災を始めとして各地に発災した災害事象を経験していても、平時における病床適正化という名のもとで有事・災害に対応する病床の備えを切り捨てて、全国で医療体制の切り詰めがある程度進んでしまった丁度その時期に、不幸にも、今回の新型コロナウィルスの問題が発生してしまった。この改定のプロセスによる医療資源の低下と、未だ成熟には至らない現在進行中のシステムに、今回、地域住民の生命や健康を委ねることになったのだ。

元来、平時においても、疾病は一年を通じて同じペースで出現するわけではない。上限を一定数に縛られた病床の利用状況は、空床と満床の間を常に右往左往しているが、本来、この変動の幅をも考慮しておくことが、かけがえのない一生の間に突然、好ましからざる病気との対峙を余儀なくされた患者さんに対して、速やかな医療を提供するための大事な要素である。更には、伝染性の疾患の流行や蔓延そして災害発生時など、突発的要因に対応できる余力まで備えていることが、当該地域を支える地域医療の信頼性の源になるはずである。

それにもかかわらず、平時のある時期の平均値と地域住民が移動をしないという静的分析を基にしただけの、地域の必要病床数とその配分の論議に終始している現状には、大いに異議がある。平時のあり方は有事対応と一緒に論議してこそ、国民の安心に寄与することができるのだ。今回の新型コロナウィルスによる世界的な危機を経験して、それが国民全ての身に迫る危機になることに気付いたのだ。この経験に学び、健康や生命について、明日へのより良い方法論を構築することが必要なのだ。

*未来に向けて

昨年2019年の半ばに、現状のような世界の状況を見通す意見は全く少数で、経済的利益が美味しいインバウンド効果に大方の眼が向いて、東京オリンピックをいかに華やかに迎えるかが盛んにもてはやされていた。成功体験が続くと、成功と失敗が5割づつの確率で選択されているのが人生なのだということを、残念ながら、人は容易に忘れてしまうらしい。

それは「治にいて乱を忘れず、乱にいて治を忘れず」という論語の警句からはむしろ遠く離れた状態だった。

社会保障は、社会の安定を下支えしている。その中で、医療や介護の分野は人材や装備をおびただしく必要とする。健康や生命を扱うために人道支援を基本理念とし、多くの専門職を抱えて高度に組み上げられた労働集約型産業と表現することができる。医療・介護分野の構成員の持っている資格は既に30種類を超えていて、それぞれ生涯にわたる研修の仕組みが用意されて、日進月歩の進歩を現場に反映する努力が続けられている。それでも、臨床医学というものは多分に応用学という側面があり、医療現場で実験を試みるわけにはいかない性格上、世の中の進歩やイノベーションに対しては、少し遅れがちで非効率的に見える部分があるだろう。しかし、どんな分野からの成果であっても、評価に値するものはどん欲に取り入れて前進していく傾向も持っている。

こういったシステムは、作り上げるには多くの時間と労力と医療・介護スタッフそれぞれの使命感とたゆみない努力を必要とするが、一旦失ってしまうと有事に再構築するのは、遥かに多くの資金と労力を必要とする。

社会における医療・介護のセーフティネットが、病気を克服すれば社会に戻ってからも新たな活動を支える礎なのだと理解すれば、見方も変わるはずだ。病気その他の不測の事態によって熾烈な競争から一旦退いたりしても、そこからの再チャレンジを容易にして、社会多様性も包含していくのはこれからの先進社会のあるべき姿だろう。

それに、国民皆保険制度や生活を下支えする社会保障による安心感があるから、安定した消費も維持されるという効果を考えるべきなのだ。

そこで組み上げられた連携体制や管理システムが、情報化含めた変革にキャッチアップしているかどうか、そこは継続的に問われる必要があるだろう。成功に酔った勝ち組の視点にから経済指標のみに偏った制度改革を導入したり、コストカットの対象として扱うのでは、日本の高度成長期から将来の安全安心をも支えてきた日本の良質な医療という掌中の珠を失うだろう。

国民は、非常事態宣言を受けて食料や生活関連商品を確保することに大きな関心を持って行動するようになっている。そのときに考えておくべきなのは、食料とは長寿社会の健康の源でもあるし、最重要の戦略物資でもあるということだ。更に、生活関連物資の国産化も、有事への備えということだ。リーマンショック以来の異常な事態において、国民は身近な生活関連物資としてトイレットペーパーの購入に走った。国民の有事の備えへの展開点としてポジティヴに捉えることも可能と思われるが、これがほぼ国産品であるという情報が流れて店の一角にも積まれている状況を見た国民は安心した。やはり、主要な物資の国産化は必要なカードなのだ。また、日本型ICSのような有事の柔軟な対応策をつくっておくことは、国民生活維持にとって需要なのだ。

日本では、災害の後付けで補正予算が議会で成立してから、財政措置が実行される原則だ。昨年10月12・13日の台風19号被害のときいわき市で参加したJMAT活動の実費弁済が、私の手元に通知されてきたのは半年を過ぎた先週のことだ。アメリカのFEMAでは災害時と認定されたらすぐに使える予算が予め用意されていて、必要なミッションに合わせてボランティア団体から連邦軍にさえも指揮権を確立してそれぞれの団体に指揮権を委譲する。ミッション終了後にはその成果が評価の対象となり、全ての団体への予算拠出可否についてのドラえもんのポケットのような権限は、FEMAの財務担当役員CFOに任されている。極めて合理的で実践的な方法論なのだ。

元来、後手をひきながら最善手を模索して対応するのが医療分野である。したがって現場の状況は想定よりも先を行くのが常である。災害医療においても同様で、その対応力を上げる方法は、予め災害を想定してコミュニティアプローチの輪を拡げ、地道な訓練と情報共有活動を繰り返すことが極めて重要なのだ。それらは、無駄な投資や労力となるわけではない、私たちの通常の生活を守る必要な作業であり、それらが積み上がって次の世代を守る意義もある。それらの論議を通して、人間が一人で出来ること以上の大きな活動方法を見出し、薄れがちな地域の共同体としての文化や歴史をもう一度再考する機会となる。

文明が進んでくれば、大規模化してスケールを増した様々な災害は、結果として複合災害の様相を呈して来る。都市型災害はその複合化も一層起こしやすい。感染症によるコミュニティ崩壊も複合災害のパターンに入る。

現状の感染症アウトブレイクやその世界的規模のパンデミックだけでなく、気象変動に伴って極端化する自然災害、東日本大震災以来活発化したとされる火山活動や地震による大規模災害のおそれも想定されている。それらが、複雑に絡み合って複合災害事象として発災した際の救護所指定や避難・補給体制、コミュニティまるごとの災害時のレジリエンスを強化する方策、官民併せた国レベルの災害対応力の強化や国際協調体制など、これから医療のバージョンアップするべき項目はいくつも用意されている。

現状の危機を全員で乗り切る努力に集中しながら、次の安定期に何をなすべきか考えておくことは、極めて大切である。

さまざまな側面を検討し日本型の対応力を共通基盤にしながら有事に柔軟に対応する能力を底上げすることが、一層複雑化し頻発している災害対応に有効と考えられる。病床と医療資源の機動的な運用を可能にすることの大切さも実感したはずである。

都道府県や地方のコミュニティの対応のスキルを上げることも今後一層重要であり、来年に延期された東京オリンピックなど今後の様々な局面において、リスクの増大している気象の極端化そして今後に危惧されている地震・津波被害などに際しても、わたしたちの対応力を著しくアップすることになるだろう。

【石井 正三(いしい・まさみ)先生 プロフィール】

東日本国際大学 健康社会戦略研究所 所長・客員教授。

医療法人社団正風会石井脳神経外科・眼科病院理事長、地域医療連携推進法人医療戦略研究所 所長代表理事。

いわき市出身。弘前大学大学院医学研究科修了。医学博士。いわき市医師会会長、福島県医師会副会長、日本医師会常任理事、世界医師会副議長、世界医師会財務担当理事を歴任。ハーバード大学公衆衛生大学院国際保健武見プログラム「名誉武見フェロー」、藍綬褒章受章、日本医師会最高優功賞受賞、総務大臣感謝状拝受。69歳。

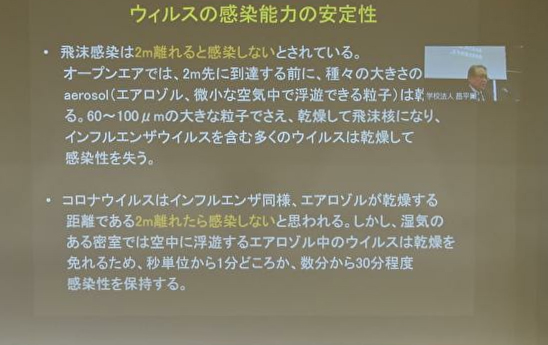

学校医 中西先生による特別講演「新型コロナウィルスの流行と報道の功罪」 新型コロナウィルスに関する見識を共有しました

4月16日、なかにし内科クリニック院長、中西文雄先生による特別講演「新型コロナウィルスの流行と報道の功罪」を午前、午後の2回に分けて本学で開催しました。

中西先生は学校法人昌平黌東日本国際大学・いわき短期大学の学校医でもあり、本学の学生、法人教職員がソーシャルディスタンスを確保した上で聴講しました。

新型コロナウィルスに関する感染力などの正しい知識や情報、不安に関する対処方法などを実地に基づく医学的見地から詳しく解説していただきました。

講演終了後、参加した教職員から様々な質問があり、その質問にも丁寧で分かりやすく説明していただき大変有意義な講演会となりました。

【重要】授業再開の日程について

令和2年4月15日

学生 各位

東日本国際大学学長 吉村 作治

授業再開の日程について

授業再開及びオリエンテーションの日程を以下のとおり決定いたしましたのでお知らせします。

〇 授業再開日 令和2年5月7日(木)

〇 オリエンテーション日程

[東日本国際大学]

毎年のような大学でのオリエンテーションはなくなりました。Moodleでオリエンテーションを確認してください。

◎ 在校生オリエンテーション2年~4年:5月7日(木)

(経済経営学部)

2年生 集合場所:1-101・201教室 集合時間: 9:00

3年生 集合場所:1-101・201教室 集合時間:11:00

4年生 集合場所:1-101・201教室 集合時間:13:30

(健康福祉学部)

2年生 集合場所:4-301教室 集合時間: 9:00

3年生 集合場所:4-301教室 集合時間:11:00

4年生 集合場所:4-301教室 集合時間:13:30

◎ 新入生オリエンテーション1年:5月8日(金)9日(土)

(経済経営学部)

1年生 集合場所:1号館1-101・201教室 集合時間: 9:00

(健康福祉学部)

1年生 集合場所:4号館4-301教室 集合時間: 9:00

* 1年生に関しましては詳細を来週郵送する予定です。

◎ 通常授業は、5月11日 (月)からとなります。

※ただし、体調不良や登校に不安を感じている学生の皆さんに関しては、オンラインでの履修登録や授業受講を可能にするよう現在準備していますので、無理に大学へ登校する必要はありません。なお、このオンラインに関する詳細については、来週以降ホームページ等で案内します。

東日本国際大学としては、感染症対策を徹底した上で、オリエンテーション、授業を開始しますが、学生の皆さんには、以下のことに十分に注意するようお願いします。

(健康管理の徹底)

〇 授業の再開日を、5月7日(木)としたため、「新型コロナウイルスの感染拡大に備える改正特別措置法」に基づく緊急事態宣言地域(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、兵庫県、大阪府及び福岡県)に現在在住する学生の皆さんは、オリエンテーションのために大学に登校する場合、少なくとも2週間前の4月22日(水)までには、いわき市の居住場所に移動し、外出を控えるとともに自身の健康管理について、別紙の

健康記録票に記入することにより徹底してください。

〇 現在すでにいわき市に居住している学生の皆さんについても、前述した別紙の健康記録票に、4月23日(木)~5月6日(水)間の体温等を記録し、原則5月7日(木)に、在校生はゼミの教員に、新入生は学生部に提出してください。

(その他)

〇 本件の詳細等について質問がある場合、また新型コロナウイルス対策について不安なことがある場合は、学生部まで連絡してください。

(学生部 電話0246-35-0405 田久・石川・金木まで。緊急の場合は田久携帯090-3360-1728まで)

〇 体調等に不安がある場合は、保健管理センター(鈴木先生)まで相談してください。(電話0246-25-3811、内線201)

〇 なお、新型コロナウイルス感染症については、状況が日々刻々と変化していますので、今後も何らかの予定の変更を必要とする場合も考えられます。ホームページ等のお知らせに引き続き注意してください。

くれぐれも健康に気をつけましょう。

「重要変更」令和2年度 春学期授業開始日の変更について(4月8日付)

[重要変更]令和2年度 春学期授業開始日の変更について(4月8日付)

東日本国際大学学長 吉村 作治

いわき短期大学学長 田久 昌次郎

先に、授業開始日を4月20日(月)からとお知らせしたところですが、昨日4月7日(火)に、「新型コロナウイルスの感染拡大に備える改正特別措置法」に基づく緊急事態宣言が発令され、また福島県内での患者数が増加していることなどを踏まえ、5月6日(水)まで休講とし、新入生及び在校生のオリエンテーション及び授業再開を、5月7日(木)以降とすることに決定いたしました。

オリエンテーション及び授業再開に関する新しいスケジュールにつきましては、後日お知らせしますので、本学ホームページで最新の情報をご確認ください。

お問い合わせ先: 学生部 0246-35-0405

<Regarding Schedule Change of School Start Day>

Although we announced that classes start on Monday, April 20th, we decided to

change the school start day on Thursday, May 7th. This is because the government announced the emergency declaration yesterday. In addition, the number of patients is increasing in Fukushima, which is one of the reasons we postpone the date.

We will inform the new schedule and detail later. Please keep your eyes on updated information on this page.

Contact: Students Affair 0246-35-0405

【新入生の皆様へ】学生証の配布及び在学証明書等の発行について

新入生の皆さんへ、本学での学生生活を送るうえで不可欠な「学生証」の配付、および在学証明書等の発行についてご連絡します。

<学生証の配布>

今後通知する学内オリエンテーション内で配布します。

<在学証明書等の発行>

4月1日(水)以降、学生部窓口で発行が可能です。必要となる方は、学生部窓口で発行手続きをしてください。 (発行手数料:300円)

※学生部は大学正門から坂を上った正面事務局内(学生食堂隣)にあります。

【窓口対応時間】

月~金 8:30~18:00

土 8:30~13:00

(日・祝日は休みです)

【問い合わせ先】

・東日本国際大学・いわき短期大学 学生部

TEL 0246-35-0405 E-mail gakusei@tonichi-kokusai-u.ac.jp

【新入生向けご案内】 日本学生支援機構の令和2年度大学等奨学生採用候補者(給付・貸与)の手続きについて

高校在学中に日本学生支援機構の奨学金予約申込(給付・貸与)を行い、『令和2年度大学等奨学生採用候補者決定通知』を受けた方の「進学届」の提出手続きについて、本学では今後開催日をお知らせする学内オリエンテーションの中で説明会を行い、手続きを進めていただく予定としています。

【手続きの流れ】

学内オリエンテーションでの説明会

↓

書類提出 → ID/パスワード交付

↓

インターネットから入力(各自)

↓

初回交付 5月15日(4・5月の2か月分交付)予定

[新型コロナウイルス感染症対策に伴う特別措置 希望者のみ]

進学後、直ちに奨学金をご利用いただけるよう、予約採用候補者で希望される新入生を対象に、下記日程で学生部窓口での個別対応を行います。希望される新入生の方は必要書類を準備し学生部窓口で説明を受け手続きを進めてください。期間内での手続きで4月21日初回交付(4月分)が可能です。

※学生部は大学正門から坂を上った突き当りの事務所内(3号館学生食堂隣)にあります。

【窓口受付時間】

4月2日(木) 9:00~17:00

4月3日(金) 9:00~17:00

4月4日(土) 9:00~12:00

4月6日(月) 9:00~17:00

※説明には約30分の時間がかかります。時間に余裕をもって説明を受けてください。

※希望者の状況によりお待ちいただく場合があります。

【準備するもの】 説明時に持参してください。

①【全員】大学等奨学生採用候補者決定通知

※進学先提出用の裏面に住所等を記入。学生番号は説明時にお知らせします。

※進学先提出用の裏面チェック欄の該当するものにチェック

②令和2年度 採用候補者のしおり

③【全員】学生本人名義の奨学金振込口座の通帳コピー

※名義、銀行名、支店名、口座番号がわかるページ

④【給付奨学生(該当者のみ)】自宅外通学を証明する書類

※給付奨学金の「自宅外通学月額」を申請している方は本人氏名の記載のあるアパート等の賃貸契約書のコピー等の自宅外を証明する書類のコピー

[お問い合わせ先]

東日本国際大学・いわき短期大学

学生部 0246-35-0405

令和元年度 東日本国際大学・いわき短期大学卒業生 表彰式が行われました。

3月25日、11時より令和元年度東日本国際大学・いわき短期大学卒業生表彰式が行われました。新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い、卒業生、保護者の皆様の健康と安全を考慮し、皆様の感染リスクを回避するために、本学の今年度の卒業式は中止とし、理事長賞、学長賞の表彰式ならびに記念品贈呈を行う運びとなりました。

理事長告辞 学校法人昌平黌 緑川浩司理事長

理事長賞には、柔道部主将を務め、また東日本国際大学ライオンズクラブ学生代表として、台風19号におけるボランティア活動を始め、社会貢献活動に参加し貢献した東日本国際大学経済経営学部 経済経営学科の丸山剛さん、学業と吹奏楽部の両立を果たし、優秀な成績を修め、浪江町の公務員採用試験に合格、震災復興の途上にある故郷で保育士として地域に貢献したいといういわき短期大学幼児教育科の石橋晴菜さん、本日欠席となりましたが、硬式野球部の主将を務め、3年時に出場した全日本野球選手権大会ではベスト8に大きく貢献、プロ野球「日本ハムファイターズ」に指名され入団した経済経営学部経済経営学科の片岡奨人さんの3名が表彰されました。

学長賞には、東日本国際大学経済経営学部経済経営学科の朴相俊さん、健康福祉学部社会福祉学科の大和田沙耶さん、いわき短期大学幼児教育科の大平明音さんの3名が表彰されました。

最後の記念品贈呈では、東日本国際大学前学友会会長の幕田英恵さん、いわき短期大学前自治会会長の伊藤会李さんから両学長に記念品が贈呈され、表彰式が終了しました。

卒業生の皆様、ご卒業おめでとうございます。それぞれの明るい未来に向かってご活躍されることを東日本国際大学・いわき短期大学教職員一同、心よりお祈り申し上げます。

<Awards Ceremony in Higashi Nippon International University and Iwaki Junior College>

Awards ceremony in Higashi Nippon International University and Iwaki Junior College is held on March 25th. We canceled the graduation ceremony in early period in order to secure all graduates’ and their family’s health and safety. Instead, we hold the award ceremony.

Hiroshi Midorikawa, the board chairman of Educational Fundation Shohei-Ko, Sakuji Yoshimura, the president of Higashi Nippon International University, the president of Iwaki Junior College had a speech to participants and all graduates.

The board chairman’s award was sent to Go Maruyama, Haruna Ishibashi, and Shoto Kataoka.

The president’s award was sent to Park Sanjung, Saya Owada, and Akane Ohira.

Hanae Makuta and Eri Ito, who are the former president of students’ association, sent mementoes to the university and college as a representative of graduates.

Congratulations on your graduation! All faculty and staff sincerely wish you the best in the future.

令和2年度 春学期授業開始日の変更について

【新入学生および在学生の皆様】

令和2年度 春学期授業開始日の変更について

新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い、皆様の健康と安全を考慮し、感染リスクを回避するために、先にご案内しておりました春学期授業開始日を4月20日(月)以降に繰下げることを決定いたしました。

これに伴い、オリエンテーション等のスケジュールも変更になります。

新しいスケジュールにつきましては、それぞれの実施日の2週間前までを目途にお知らせいたしますので、本学ホームページで最新の情報をご確認くださいますようお願いいたします。

<To All students including next-school-year-freshman in Higashi Nippon International University and Iwaki Junior College>

Concerning Class Start Day in Next School Year

Classes start from the 20th of April on due to prevent all students from the expansion of the coronavirus infection. We determined to postpone class start day becuase we consider all students safety and health as the first priority. Corresponding to change of school start day, the schedule of other events like orientation also changes.

We inform new schedule about 2 weeks before the day each event is carried out. We would liket to ask you to confirm the information updated in our homepage.

We wish you a good health.

石井先生から新型コロナウィルス感染症対策についてのメッセージ

新型コロナウィルス感染症対策についてのメッセージ

学校法人昌平黌で学ぶ皆さんへ

東日本国際大学 健康社会戦略研究所 所長・客員教授

地域医療連携推進法人 医療戦略研究所 所長代表理事

石井 正三

WHOが今回武漢から拡大した新型コロナウィルス感染症について、パンデミックの状態であることを本日確認し宣言しました。遅きに失したとはいえ、しないより良いことです。

世界的に国境を超えた移動を制限したり、イヴェントを控えたりする動きは、既に世界的に広がっていて、日本でもそれらに加えて、義務教育を一時的に前倒しして春休みに入る要請が政府から出されています。

武漢肺炎とも呼ばれているCOVID19による症状は、数日続く一般的な風邪症状に始まり、それが遷延化して翌週位に発熱があって肺炎に至ると重症化していく、とされています。現在までに明らかになっている情報からすれば、80%位は軽症で、何の症状も示さない不顕性感染で過ぎている方が圧倒的に多いようです。従って、厚生労働省の指針でも、軽症の方は自宅待機を原則としていて、37.5℃を超える発熱が4日以上続いて呼吸器症状を伴う場合などに医療へのアクセスを考えるとされています。

専門家の中にも、PCR法による検査を重要視する意見もありますが、指定感染症と指定されている本疾患の場合、診断が確定されれば入院することが原則になります。軽症者でも多く診断が確定されて病室を埋めていくと、他の病気の方の治療の余地も少なくなりますし、何よりこの武漢ウィルスによる重傷者の治療が困難になってしまうと、致命率が大幅に増えてしまいます。なぜなら、直接的な治療法は未だないものの、いくつかの治療薬の可能性は検討されていますし、呼吸循環を支える様々な医療的方法はあります。伝染を防ぐ目的で陰圧管理の病室を用意して集中治療を行なうことは、重症化した場合、極めて大切です。地域における医療の資源も、おびただしい軽症者対応に追われて必要な患者さんに充分な医療を行う事ができなくなれば、地域医療の崩壊を招いてしまいます。これは、社会活動の崩壊にも直結して、アウトブレイクと呼ばれるような災害事象つまり社会崩壊の惨状に繋がってしまいます。これをなんとしても避ける必要があります。

検査手技に関しても、それに伴う医療関係者への感染リスクなども考慮して、万全の態勢で臨む必要があります。現状でのPCR法による検査は、完璧に行われても診断までの手技に手順と時間を要し、しかもその正答率が必ずしも十分でないのは、報道でも見聞きされている通りです。従って何よりも大切なのは、臨床症状になります。そして症状に基づく医師の判断と保健所による行政的判断を待って、秩序立った受療行動を心がける事が、有限な地域医療を守る最上の方法です。それが必要な医療を求めている他の人を救うことになりますし、万が一、自分がその対象になった時にも即応した対応で治療を受けられる安全に直結します。

さて、私たちが日々の暮らしで何に気をつけたら良いかということについては、既に報道でも連日触れられているでしょう。気をつけておきたいのは、ウィルスが体内で一気に増殖して感染が成立した状況では、呼吸器症状とその飛沫感染がメインではあっても、ウィルスが全身に及んでいるということです。先日も髄膜炎にまで進行したと診断された症例が報道されました。そのほかにも、鼻や口そして眼の粘膜を通した感染が起こり得ます。また、消化器症状がある場合には、トイレなどを通した接触感染もあります。したがって、手の清潔を維持することは、手すりやドアノブの清潔を保つことと同程度に重要になります。

そこで、もうひとつ思い出してほしいのが、5Sという概念です。

5Sとは、整理・整頓・清掃・清潔・躾(しつけ)のローマ字の頭文字です。これは、主に職場の抱える課題を解決するための改善活動として日本で発達してきました。5Sの実践によって仕事の質を高め、チーム力を高めることができるとして多くの職種で導入されています。これを途上国支援の方法論の一つとして拡める試みも、既に日本のODAの枠組みなどで行われています。清潔な水に恵まれず、充分な機材や薬剤が得にくい環境においても、有効性が報告されています。健康支援のツールとして応用することがハーバード大学公衆衛生大学院において、研究されている実績もあります。

日本においては、家庭の台所で消毒された水道水がいつでも使用でき、台布巾と雑巾を区分けして清潔を保つ、そういう生活習慣を改めて見直して学び直し、自分の生活周辺から危険な要素を最小化して安全な家庭生活を維持するといった基本に立ち返るのは、災害事象に直面した私たちが最も基本的な対応として、考え行動する必要があります。その延長線上で、学びの場としての大学の公共空間でいかに振る舞うかも問われています。一人一人が問題意識を共有して行動し、この災害事象を個人もコミュニティも一緒になってできるだけ安全に乗り切るのです。そのためには疑問を率直にぶつけ、論議することも極めて有効です。いわき市は東日本大震災と原発事故という人類史上初めての複合災害事象に直面して、それを踏まえた上で現在の街づくりを実践している地域なのです。

ピンチは最大のチャンスでもあります。このような災害事象に直面したときにこそ、これまでの延長線上の行動に漫然と走ったり、逆上したりするだけでは問題が解決できません。一人一人が深く考えて、チームとして賢く行動するというソリューションを探ることで、人生を通して有効となる本当の知恵を手に入れることができるのです。

【石井 正三(いしい・まさみ)先生 プロフィール】

東日本国際大学 健康社会戦略研究所 所長・客員教授。

医療法人社団正風会石井脳神経外科・眼科病院理事長、地域医療連携推進法人医療戦略研究所 所長代表理事。

いわき市出身。弘前大学大学院医学研究科修了。医学博士。いわき市医師会会長、福島県医師会副会長、日本医師会常任理事、世界医師会副議長、世界医師会財務担当理事を歴任。ハーバード大学公衆衛生大学院国際保健武見プログラム「名誉武見フェロー」、藍綬褒章受章、日本医師会最高優功賞受賞、総務大臣感謝状拝受。69歳。

<新型コロナウイルス感染症への対応フローチャート>

東日本国際大学生・いわき短期大学生(入学予定者含む)の皆様へ

本日、新型コロナウイルス感染症への対応フローチャートを作成しました。

もし新型コロナウイルス感染が疑われる場合は下記のフローチャートに従い、必ず学生部へ連絡してください。

令和2年度授業開始日について(東日本国際大学)

【東日本国際大学の入学生と在学生の皆様へ】

令和2年度授業開始日について

令和2年度の授業開始日は4月7日(火)の予定でしたが、新型コロナウイルス感染の影響拡大に伴い、繰り下げを検討しています。

具体的な授業開始日や関連するご案内は、今後の状況の変化を踏まえて、3月19日(木)以降に、お知らせして参りますので、引き続き本学ホームページをご覧ください。

Concerning the Class Start Day in Next School Year

Although the classes were supposed to start on Tuesday, April 7th, we consider putting the class start day off in order to prevent the expansion of the new coronavirus infection.

We will announce the further information about the class start day after March 19th according to the tantative situation. We would like to ask you to check the website for the further information.

令和2年度授業開始日について(いわき短期大学)

【いわき短期大学の入学生と在学生の皆様へ】

令和2年度授業開始日について

令和2年度の授業開始日は、2年生は4月1日(水)、入学生は4月7日(火)の予定でしたが、新型コロナウイルス感染の影響拡大に伴い、繰り下げを検討しています。

具体的な授業開始日や関連するご案内は、今後の状況の変化を踏まえて、3月19日(木)以降に、お知らせして参りますので、引き続き本学ホームページをご覧ください。

令和元年度卒業式および令和2年度入学式の中止について Cancellation of Graduation Ceremony and Entrance Ceremony

【重要なお知らせ】

令和元年度卒業式および令和2年度入学式の中止について

新型コロナウイルス感染症は、国内においても感染者が増加拡大しており、状況は日々変化しています。学校法人昌平黌では、2月25日付で「新型コロナウイルス感染症対策本部」を設置し、学内外の情報収集と、本法人としての方針や対応の協議を重ねてきました。

東日本国際大学およびいわき短期大学は、令和元年度卒業式および令和2年度入学式の開催について慎重に協議した結果、感染の広がり、 会場の状況等、学生及び教職員等の健康・安全面を考慮するとともに、感染拡大の防止という観点から開催を中止することとしました。

卒業式および入学式は、学生とそのご家族にとって、また教職員にとっても大変重要な行事であり、極めて難しい判断となりましたが、今回、学生の健康と安全の確保、そして感染拡大を防ぐ社会的責任を重んじ、中止という苦渋の決定をいたしました。

何とぞ、ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

なお、学位記授与の方法など、関連する詳細情報については、あらためて本学ウェブサイトや学生向け「一斉メール」などでご連絡しますので、あわせてご確認下さいますよう、お願い申し上げます。

令和2年2月28日

東日本国際大学 学長 吉村作治

(新型コロナウイルス感染症対策本部長)

いわき短期大学 学長 田久昌次郎

Important Notice

Cancellation of Graduation Ceremony and Entrance Ceremony

The Coronavirus infection spread out in Japan, and the situation is always changing. Educational Foundation, Shoheikou established the Coronavirus Response Headquarter on February 25th and the members gathered the information and continued to discuss the policy and issues in the Headquarter.

Higashi Nippon International University and Iwaki Junior College determined to cancel the graduation ceremony this school year and the entrance ceremony in next school year, considering the students’, their family’s, faculty and staff’s health a top priority.

We understand that graduation ceremony and entrance ceremony are important for students, their family, and also faculty and staff here. Although it was a difficult decision, we determined the cancellation because we would like to secure their health from coronavirus and have responsibility to prevent coronavirus from spreading as one of the educational Institutions. We would like to ask for your kind understanding and cooperation.

We will also let gradutes know the further information about deploma in e-mail or in this website, so we would like graduates and students to confirm this website.

Best Regrads,

Sakuji Yoshimura, the president of Higashi Nippon International University,

the chairperson of Coronavirus Response Headquarter

Shojiro Takyu, the president of Iwaki Junior College

新型コロナウイルス感染症についての緊急メッセージ Urgent Message Concerning a New Coronavirus(CoV)

新型コロナウイルス感染症についての緊急メッセージ

新型コロナウィルス感染症対策本部長

学長 吉村作治

新型コロナウイルスによる感染症の情勢は、日々変化し、感染の拡大に心配や不安な思いを抱く人々が増え続けています。

いまは思いもせずだれもが感染する可能性があり、感染をどのように防ぐかが喫緊の課題となっています。一人ひとりの努力が求められる時であり、本学の学生や教職員の皆さん、以下のことに注意するようにしてください。

1. 不要不急の外出の自粛

2. やむを得ない事情で外出する際は

①手洗いとうがい、消毒用アルコールの利用

②マスクの着用を徹底すること

3 現状をふまえて、当面1か月間(2月26日から3月まで)の大学行事等について

① 学位授与式や入学試験等は感染予防に配慮したうえで実施する予定です。

※学位記授与式は中止となりました。(2月28日現在)

② 附属高等学校、附属幼稚園での卒園式、卒業式も①と同様に感染予防に配慮したうえで実施する予定です。

③ 部活動等の団体が主催する合宿、試合、練習等については、状況を考慮し個別に判断します。

④ 留学生については、国際部からの連絡に十分に注意してください。

4 まずは保健所に相談をしてください。

風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続いている(解熱剤を飲み続け無ければならないときを含みます)。強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)があるときは、保健所へ連絡してください。

連絡先: いわき市保健所 総務課 感染対策係 0246-27-8595 (平日8:30-17:15)

いわき市在住でない方は、地元の保健所へ連絡してください。

参考情報

http://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html

Urgent Message Concerning a New Coronavirus(CoV) to Students and Staffs in Higashi Nippon International University

Sakuji Yoshimura, the president of Higashi Nippon International University, and the chairperson of Coronavirus Response Headquarter inHIU

The situation acout a new coronavirus is changing day by day, and more and more people are anxious about cononavirus spread. Everyone has possibility to be infected with it, so the main concern is how we prevent students, staffs, and their family from infection of coronavirus. It’s very time that we take care of ourselves, our friends, and family. Please be careful of followings below and protect yourself from infection.

1. Self-restraint from going outside

2.If you go out in your business, please wear the mask, gargle, and wash your hads with disinfecting ethanol.

3. Regarding the events pllaned by the end of March

Now the degree award ceremony and the entrance exam are going to be held with careful consideration of infection prevention, so the graduation ceremony in high school and kindergarden are held in the same way. The practice, game, and training camp in the club activity are judged according to the place or the situation. Overseas students keep an eye on the notice from International Affairs Department(Kokusai Bu).

4. When you have a fever and body temperature is above 37.5 celucious degree over 3day or feel tired strongly with no reason, please call 0246-27-8595(Weekday 8:30~17:15)first without going to hospital directly.

Reference information: Please check URL above.

オープンキャンパス中止のお知らせ

3月15日(日)にオープンキャンパスを予定しておりましたが、新型コロナウィルスの拡大状況を鑑み、ご来場される皆様の健康や安全面を第一と考え、大変残念ですが、今回のオープンキャンパスを中止とさせていただくこととなりましたので、お知らせいたします。

ご参加をご検討いただいていた皆様には大変ご迷惑をおかけする事となり、申し訳ございません。

なお、下記期間中に、個別ガイダンス(事前予約制)を実施いたしますので、ご希望の方は本学入試広報課までお問い合わせください。

春休み進学ガイダンス(事前申込制)

開催日 令和2年3月16日(月)~4月4日(土)(祝祭日は除く)

時 間 月~金 9:00~16:00 土 9:00~12:00

会 場 東日本国際大学・いわき短期大学

内 容 学部学科説明、入試・奨学金制度相談ほか

その他、希望があれば受付時にお知らせください

申込先(電話) 0120-963-323

※当日申し込みには対応できない事もありますので、必ず前日までにご連絡ください。

令和2年2月21日

東日本国際大学・いわき短期大学

入試広報課

新型コロナウイルスによる肺炎の発生に関する注意